― 問題 ―

気温の変化、水による浸食などで岩石が脆くなって崩れる現象を風化という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

気温の変化、水による浸食などで岩石が脆くなって崩れる現象を風化という。

― 問題 ―

気温の変化、水による浸食などで岩石が脆くなって崩れる現象を浸食という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

気温の変化、水による浸食などで岩石が脆くなって崩れる現象を風化という。

― 問題 ―

流水などにより岩石が削られる働きのことを浸食という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

流水などにより岩石が削られる働きのことを浸食という。

― 問題 ―

流水などにより岩石が削られる働きのことを浸潤という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

流水などにより岩石が削られる働きのことを浸食という。

― 問題 ―

流水が運んできた土や砂を積もらせる働きを堆積という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

流水が運んできた土や砂を積もらせる働きを堆積という。

― 問題 ―

流水が運んできた土や砂を積もらせる働きを堆肥という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

流水が運んできた土や砂を積もらせる働きを堆積という。

― 問題 ―

れき、砂、泥のなかで海岸に近いところに堆積するのは れき である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

れき、砂、泥のなかで海岸に近いところに堆積するのは れき である。

― 問題 ―

れき、砂、泥のなかで海岸に近いところに堆積するのは 泥 である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

れき、砂、泥のなかで海岸に近いところに堆積するのはれきである。

― 問題 ―

地層が押し固められたできた岩石を堆積岩という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地層が押し固められたできた岩石を堆積岩という。

― 問題 ―

地層が押し固められたできた岩石を地積岩という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地層が押し固められたできた岩石を堆積岩という。

― 問題 ―

直径0.06~2㎜の粒が押し固められてできた堆積岩を砂岩という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

直径0.06~2㎜の粒が押し固められてできた堆積岩を砂岩という。

― 問題 ―

直径0.06~2㎜の粒が押し固められてできた堆積岩を泥岩という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

直径0.06~2㎜の粒が押し固められてできた堆積岩を砂岩という。

― 問題 ―

生物の死骸が押し固められてできた堆積岩のなかで、うすい塩酸をかけても気体が発生しないのはチャートである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

生物の死骸が押し固められてできた堆積岩のなかで、うすい塩酸をかけても気体が発生しないのはチャートである。

※硬い

― 問題 ―

生物の死骸が押し固められてできた堆積岩のなかで、うすい塩酸をかけても気体が発生しないのは石灰岩である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

生物の死骸が押し固められてできた堆積岩のなかで、うすい塩酸をかけても気体が発生しないのはチャートである。

― 問題 ―

凝灰岩は火山灰が押し固められてできている。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

凝灰岩は火山灰が押し固められてできている。

※硬い

― 問題 ―

凝灰岩は火山噴出物が押し固められてできている。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

凝灰岩は火山噴出物が押し固められてできている。

※硬い

― 問題 ―

地表が堆積した当時の環境を知る手掛かりになる化石は示相化石という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地表が堆積した当時の環境を知る手掛かりになる化石は示相化石という。

※硬い

― 問題 ―

地表が堆積した当時の環境を知る手掛かりになる化石は示準化石という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地表が堆積した当時の環境を知る手掛かりになる化石は示相化石という。

― 問題 ―

示準化石をもとに分けた時代の区分を地質年代という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

示準化石をもとに分けた時代の区分を地質年代という。

※硬い

― 問題 ―

示相化石をもとに分けた時代の区分を地質年代という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

示準化石をもとに分けた時代の区分を地質年代という。

― 問題 ―

大地を押す力で波打つようにして曲がった地層構造をしゅう曲という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

大地を押す力で波打つようにして曲がった地層構造をしゅう曲という。

※硬い

― 問題 ―

大地を押す力で波打つようにして曲がった地層構造をわん曲という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

大地を押す力で波打つようにして曲がった地層構造をしゅう曲という。

― 問題 ―

地震の真上の地表の地点を震央という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地震の真上の地表の地点を震央という。

― 問題 ―

地震の真上の地表の地点を震源という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地震の真上の地表の地点を震央という。

― 問題 ―

地震ではじめに起こる小さな揺れを初期微動という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地震ではじめに起こる小さな揺れを初期微動という。

― 問題 ―

地震ではじめに起こる小さな揺れを早期微動という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地震ではじめに起こる小さな揺れを初期微動という。

― 問題 ―

地震で初期微動のあとにくる大きな揺れを主要動という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地震で初期微動のあとにくる大きな揺れを主要動という。

― 問題 ―

地震で初期微動のあとにくる大きな揺れを後期震動という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地震で初期微動のあとにくる大きな揺れを主要動という。

― 問題 ―

地震で初期微動のあとにくる大きな揺れを主要動という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地震で初期微動のあとにくる大きな揺れを主要動という。

― 問題 ―

地震で初期微動のあとにくる大きな揺れを後期震動という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地震で初期微動のあとにくる大きな揺れを主要動という。

― 問題 ―

地震の主要動はS波で起こる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地震の主要動はS波で起こる。

― 問題 ―

地震の主要動はP波で起こる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地震の主要動はS波で起こる。

― 問題 ―

地震からの距離が大きいほど初期微動継続時間は長くなる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地震からの距離が大きいほど初期微動継続時間は長くなる。

― 問題 ―

地震からの距離が小さいほど初期微動継続時間は長くなる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地震からの距離が大きいほど初期微動継続時間は長くなる。

― 問題 ―

地震による地面の揺れの程度を10段階で表したものを震度という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地震による地面の揺れの程度を10段階で表したものを震度という。

― 問題 ―

地震による地面の揺れの程度を10段階で表したものをマグニチュードという。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地震による地面の揺れの程度を10段階で表したものを震度という。

― 問題 ―

地震で海底が持ち上がったり沈んだりして発生する海の波を津波という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地震で海底が持ち上がったり沈んだりして発生する海の波を津波という。

― 問題 ―

地震で海底が持ち上がったり沈んだりして発生する海の波を荒波という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地震で海底が持ち上がったり沈んだりして発生する海の波を津波という。

― 問題 ―

地震で生じる土地のズレを断層という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地震で生じる土地のズレを断層という。

― 問題 ―

地震で生じる土地のズレを地層という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地震で生じる土地のズレを断層という。

― 問題 ―

地震で大地が盛り上がることを隆起という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地震で大地が盛り上がることを隆起という。

― 問題 ―

地震で大地が盛り上がることを隆盛という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地震で大地が盛り上がることを隆起という。

― 問題 ―

地球の表面は厚さ100Km程度の岩石の層をプレートという。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地球の表面は厚さ100Km程度の岩石の層をプレートという。

― 問題 ―

地球の表面は厚さ100Km程度の岩石の層をネザーという。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地球の表面は厚さ100Km程度の岩石の層をプレートという。

― 問題 ―

過去にずれた実績があり、今後もずれる可能性のある断層を活断層という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

過去にずれた実績があり、今後もずれる可能性のある断層を活断層という。

― 問題 ―

過去にずれた実績があり、今後もずれる可能性のある断層を復活断層という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

過去にずれた実績があり、今後もずれる可能性のある断層を活断層という。

― 問題 ―

火山から噴き出すものを火山噴火物という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

火山から噴き出すものをまとめて火山噴出物という。

― 問題 ―

火山から噴き出すものをまとめて火山噴出物という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

火山から噴き出すものをまとめて火山噴出物という。

― 問題 ―

粘り気が強いマグマは、盛り上がった形の火山をつくる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

粘り気が強いマグマは、盛り上がった形の火山をつくる。

― 問題 ―

粘り気が弱いマグマは、盛り上がった形の火山をつくる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

粘り気が強い マグマは、盛り上がった形の火山をつくる。

― 問題 ―

火山灰に含まれる、種類によって形が違う粒を鉱物という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

火山灰に含まれる、種類によって形が違う粒を鉱物という。

― 問題 ―

マグマが冷えて固まってできた岩石を火成岩という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

マグマが冷えて固まってできた岩石を火成岩という。

― 問題 ―

マグマが冷えて固まってできた岩石をマグマ岩という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

マグマが冷えて固まってできた岩石を火成岩という。

― 問題 ―

マグマが地表や地表付近で急激に冷やされてできた火成岩を火山岩という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

マグマが地表や地表付近で急激に冷やされてできた火成岩を火山岩という。

― 問題 ―

マグマが地表や地表付近で急激に冷やされてできた火成岩を火山岩という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

マグマが地表や地表付近で急激に冷やされてできた火成岩を火山岩という。

― 問題 ―

火山岩は比較的大きな粒(結晶)が細かな粒に取り囲まれているつくりをしている。細かい粒を石英という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

火山岩は比較的大きな粒(結晶)が細かな粒に取り囲まれているつくりをしている。細かい粒を石英という。

― 問題 ―

火山岩は比較的大きな粒(結晶)が細かな粒に取り囲まれているつくりをしている。細かい粒を斑晶という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

火山岩は比較的大きな粒(結晶)が細かな粒に取り囲まれているつくりをしている。細かい粒を石英 という。

― 問題 ―

火山岩は比較的大きな粒(結晶)が細かな粒に取り囲まれているつくりをしている。比較的大きな結晶を斑晶という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

火山岩は比較的大きな粒(結晶)が細かな粒に取り囲まれているつくりをしている。比較的大きな結晶を斑晶という。

― 問題 ―

火山岩は比較的大きな粒(結晶)が細かな粒に取り囲まれているつくりをしている。比較的大きな結晶を石英という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

火山岩は比較的大きな粒(結晶)が細かな粒に取り囲まれているつくりをしている。比較的大きな結晶を斑晶という。

― 問題 ―

火山岩は比較的大きな粒(結晶)が細かな粒に取り囲まれているつくりをしている。このようなつくりを斑状組織という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

火山岩は比較的大きな粒(結晶)が細かな粒に取り囲まれているつくりをしている。このようなつくりを斑状組織という

― 問題 ―

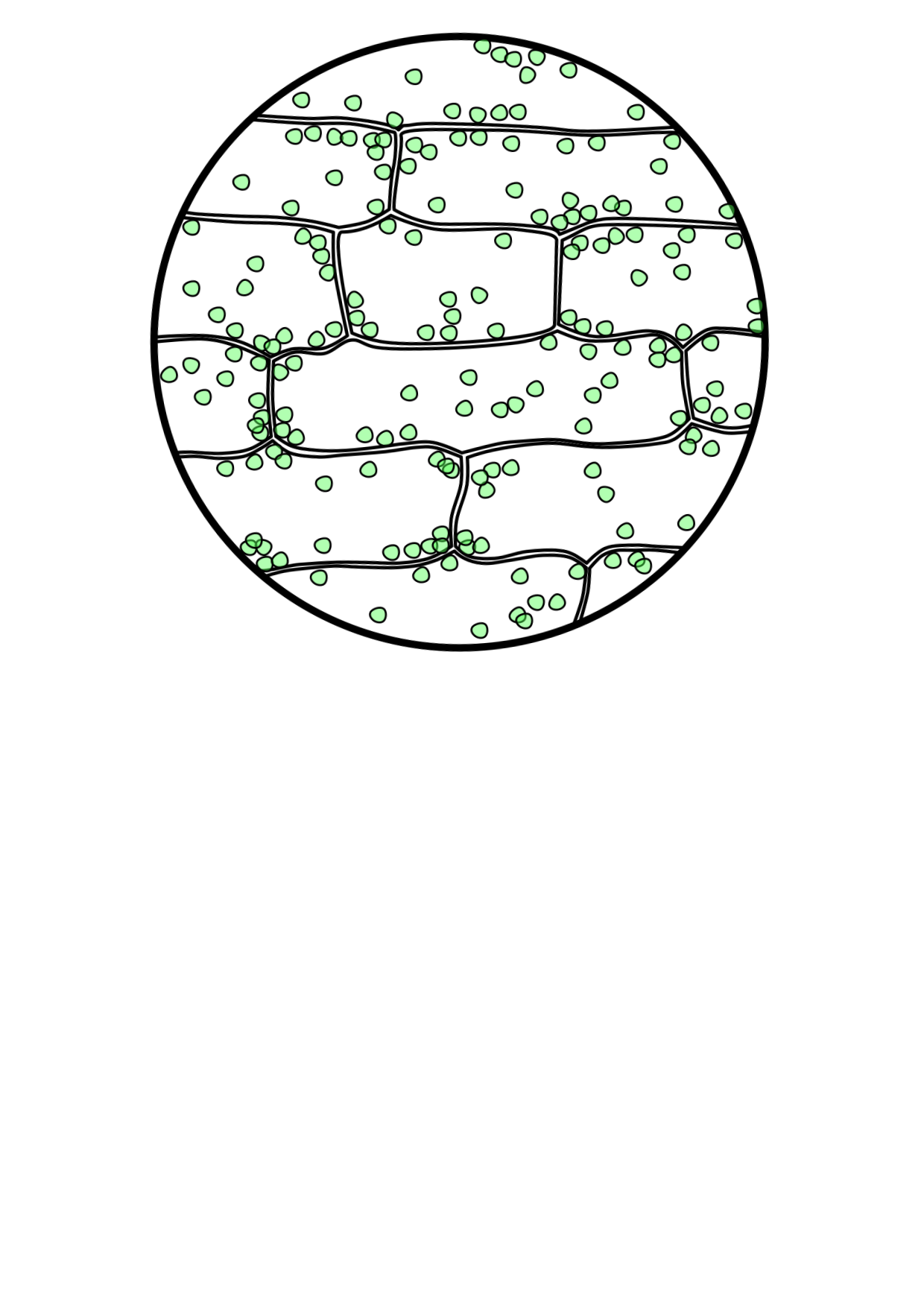

植物の葉にある気孔では光合成や呼吸でのガス交換や水の蒸散が行われている。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

植物の葉にある気孔では光合成や呼吸でのガス交換や水の蒸散が行われている。

― 問題 ―

被子植物の葉で作られた栄養分の通り道は導管という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

被子植物の葉で作られた栄養分の通り道は師管という。

― 問題 ―

被子植物の葉で作られた栄養分の通り道は師管という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

被子植物の葉で作られた栄養分の通り道は師管という。

― 問題 ―

被子植物の水の通り道は師管という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

被子植物の水の通り道は導管という。

― 問題 ―

被子植物の水の通り道は導管という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

被子植物の水の通り道は導管という。

― 問題 ―

アサリは軟体動物。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

アサリは軟体動物。

― 問題 ―

ヒトデは軟体動物。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ヒトデは棘皮動物。

― 問題 ―

クラゲは軟体動物。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

クラゲは刺胞動物。

― 問題 ―

蜘蛛は軟体動物。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

蜘蛛は節足動物。

― 問題 ―

ミミズは軟体動物。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ミミズは環形動物

― 問題 ―

硬い殻におおわれていて、からだと足に節があるのは、棘皮動物である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

硬い殻におおわれていて、からだと足に節があるのは、節足動物である。

― 問題 ―

硬い殻におおわれていて、からだと足に節があるのは、節足動物である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

硬い殻におおわれていて、からだと足に節があるのは、節足動物である。

― 問題 ―

蜘蛛は無脊椎動物。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

蜘蛛は無脊椎動物。

― 問題 ―

蜘蛛は脊椎動物。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

蜘蛛は無脊椎動物。

― 問題 ―

昆虫は無脊椎動物。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

昆虫は無脊椎動物。

― 問題 ―

昆虫は脊椎動物。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

昆虫は無脊椎動物。

― 問題 ―

摂取し脂質は消化分解され最終的にモノグリセリドになる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

摂取した脂質は消化分解され最終的にモノグリセリド、遊離脂肪酸になる。

― 問題 ―

摂取したはタンパク質は消化分解され最終的にモノグリセリドになる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

摂取したタンパク質は消化分解され最終的にアミノ酸になる。

― 問題 ―

摂取したはタンパク質は消化分解され最終的にアミノ酸になる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

摂取したタンパク質は消化分解され最終的にアミノ酸になる。

― 問題 ―

摂取したでんぷんは消化分解され最終的にモノグリセリドになる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

摂取したでんぷんは消化分解され最終的にブドウ糖になる。

― 問題 ―

摂取したでんぷんは消化分解され最終的にアミノ酸になる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

摂取したでんぷんは消化分解され最終的にブドウ糖になる。

― 問題 ―

摂取したでんぷんは消化分解され最終的にブドウ糖になる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

摂取したでんぷんは消化分解され最終的にブドウ糖になる。

― 問題 ―

食べたものを分解する消化液に含まれる物質を消化酵素という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

食べたものを分解する消化液に含まれる物質を消化酵素という。

― 問題 ―

カエルは両生類。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

カエルは両生類。

― 問題 ―

トカゲは両生類。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

トカゲは爬虫類。

― 問題 ―

フナは両生類。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

フナは魚類。

― 問題 ―

ウサギは両生類。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ウサギは哺乳類。

― 問題 ―

スズメは両生類。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

スズメは鳥類。

― 問題 ―

脊椎動物で卵から生まれないのは、哺乳類である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

哺乳類は胎生であるので、卵からは生まれない。

― 問題 ―

脊椎動物で卵から生まれないのは、両生類である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

両生類は卵から生まれる。

― 問題 ―

脊椎動物で卵から生まれないのは、爬虫類である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

爬虫類は卵から生まれる。

― 問題 ―

脊椎動物で卵から生まれないのは、魚類である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

魚類は卵から生まれる。

― 問題 ―

脊椎動物で卵から生まれないのは、鳥類である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

鳥類は卵から生まれる。

― 問題 ―

脊椎動物でからだの表面に毛があるのは、鳥類である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

からだの表面には毛があるのは哺乳類である。鳥類のからだの表面は羽毛でおおわれている。

― 問題 ―

脊椎動物でからだの表面に毛があるのは、両生類である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

からだの表面には毛があるのは哺乳類である。両生類のからだの表面は湿った皮膚でおおわれている。

― 問題 ―

脊椎動物でからだの表面に毛があるのは、魚類である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

からだの表面には毛があるのは哺乳類である。魚類のからだの表面は、鱗におおわれている。

― 問題 ―

脊椎動物でからだの表面に毛があるのは、爬虫類である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

からだの表面には毛があるのは哺乳類である。爬虫類のからだの表面は、鱗におおわれている。

― 問題 ―

脊椎動物でからだの表面に毛があるのは、哺乳類である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

哺乳類のからだの表面には毛がある。

― 問題 ―

トウモロコシには子房がない。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

トウモロコシには子房がある。

― 問題 ―

トウモロコシには子房がない。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

トウモロコシには子房がある。

― 問題 ―

キクには子房がない。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

キクには子房がある。

― 問題 ―

ナズナには子房がない。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ナズナには子房がある。

― 問題 ―

アサガオには子房がない。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

アサガオには子房がある。

― 問題 ―

百合には子房がない。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

百合には子房がある。

― 問題 ―

杉には子房がない。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

杉には子房がない。

― 問題 ―

松には子房がない。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

松には子房がない。

― 問題 ―

双子葉類の花は離弁花類と合弁花類がある。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

双子葉類の花は離弁花類と合弁花類がある。

― 問題 ―

単子葉類の花は離弁花類と合弁花類がある。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

双子葉類の花は離弁花類と合弁花類がある。

― 問題 ―

子葉が1枚の植物の根の特徴は主根と側根である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

子葉が1枚の植物の根の特徴はひげ根である。

― 問題 ―

子葉が1枚の植物の根の特徴はひげ根である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

子葉が1枚の植物の根の特徴はひげ根である。

― 問題 ―

花が咲かなくて、根、葉、茎の区別がある植物をコケ植物という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

花が咲かなくて、根、葉、茎の区別がある植物をシダ植物という。

― 問題 ―

花が咲かなくて、根、葉、茎の区別がある植物をシダ植物という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

花が咲かなくて、根、葉、茎の区別がある植物をシダ植物という。

― 問題 ―

植物の子房は受粉後成長すると果実になる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

植物の子房は受粉後成長すると果実になる。

― 問題 ―

子房は花の一部で、果実や種子を作る部分である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

子房は花の一部で、受粉により成熟して果実になり、その中に種子を作る。

― 問題 ―

子房は植物の養分を蓄える役割がある。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

子房は花の一部で、受粉により成熟して果実になり、その中に種子を作る部分。根は植物の地下部分で、養分や水を吸収します。

― 問題 ―

子房は葉っぱの表面にあり、光合成を行う。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

子房は花の一部で受粉により成熟して果実になり、その中に種子を作る部分。葉っぱの表面にあり光合成を行うのは葉緑体

― 問題 ―

子房を花の花弁の部分のことで、花びらの役割を果たしている。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

子房は花の一部で受粉により成熟して果実になり、その中に種子を作る部分。花弁は花びらと呼ばれる部分のことでおなじ。

― 問題 ―

生物どうしの「食べる、食べられる」の関係のつながりを食物連鎖という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

生物どうしの「食べる、食べられる」の関係のつながりを食物連鎖という。

― 問題 ―

ある生物が連続して一方的に捕食していくことを食物連鎖という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

生物どうしの「食べる、食べられる」の関係のつながりを食物連鎖という。

― 問題 ―

光合成では無機物から有機物を作る。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

光合成では無機物から有機物を作る。

― 問題 ―

光合成で作るのは?

解答 ➤ 有機物

解説

光合成では無機物から有機物を作る。

― 問題 ―

生物とその周りの水や空気、他の動物などの環境を1つのまとまりとしたものを生態系という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

生物とその周りの水や空気、他の動物などの環境を1つのまとまりとしたものを生態系という。

― 問題 ―

生物とその周りの水や空気、他の動物などの環境を1つのまとまりとしたものを分布図という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

生物とその周りの水や空気、他の動物などの環境を1つのまとまりとしたものを,生態系という。

― 問題 ―

火力発電に使う石油、石炭、天然ガスを化石燃料と呼ぶ。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

火力発電に使う石油、石炭、天然ガスを化石燃料と呼ぶ。

― 問題 ―

火力発電に使う石油、石炭、天然ガスを化学燃料と呼ぶ。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

火力発電に使う石油、石炭、天然ガスを化石燃料と呼ぶ。

― 問題 ―

太陽光や風力、波力など繰り返し使えるエネルギー資源を再生可能エネルギーという。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

太陽光や風力、波力など繰り返し使えるエネルギー資源を再生可能エネルギーという。

― 問題 ―

太陽光や風力、波力など繰り返し使えるエネルギー資源を更生可能エネルギーという。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

太陽光や風力、波力など繰り返し使えるエネルギー資源を再生可能エネルギーという。

― 問題 ―

再生可能エネルギーを利用した発電方法に原子力発電がある。

― 問題 ―

地球の平均気温が上昇する現象を地球温暖化という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

地球の平均気温が上昇する現象を地球温暖化という。

― 問題 ―

地球の平均気温が上昇する現象を世界温暖化という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

地球の平均気温が上昇する現象を地球温暖化という。

― 問題 ―

ムツゴロウの主に有明海や八代海の干潟に生息している。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ムツゴロウの主に有明海や八代海の干潟に生息している。

参考:

https://jizakanavi-fukuoka.jp/library/fish/1539b2e96b5c1ac7f0b083ce8310be3761a51dcc.htmlじざかなび福岡

/

地魚ライブラリー

/

ムツゴロウ

/

2025/07/19

参考:

https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20250328/5080019205.htmlNHK

/

佐賀 NEWS WEB

/

IUCN ムツゴロウを新たにレッドリスト国際的絶滅危惧種に

/

2025/07/19

― 問題 ―

ムツゴロウは2025年に国際自然保護連合(IUCN)にレッドリストに登録されている。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ムツゴロウは2025年に国際自然保護連合(IUCN)にレッドリストに登録された。

参考:

https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20250328/5080019205.htmlNHK

/

佐賀 NEWS WEB

/

IUCN ムツゴロウを新たにレッドリスト国際的絶滅危惧種に

/

2025/07/19

参考:

https://jizakanavi-fukuoka.jp/library/fish/1539b2e96b5c1ac7f0b083ce8310be3761a51dcc.htmlじざかなび福岡

/

地魚ライブラリー

/

ムツゴロウ

/

2025/07/19

― 問題 ―

ムツゴロウはハゼ科の魚である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ムツゴロウはハゼ科の魚である。

参考:

https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20250328/5080019205.htmlNHK

/

佐賀 NEWS WEB

/

IUCN ムツゴロウを新たにレッドリスト国際的絶滅危惧種に

/

2025/07/19

参考:

https://jizakanavi-fukuoka.jp/library/fish/1539b2e96b5c1ac7f0b083ce8310be3761a51dcc.htmlじざかなび福岡

/

地魚ライブラリー

/

ムツゴロウ

/

2025/07/19

参考:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%83%84%E3%82%B4%E3%83%AD%E3%82%A6Wikipedia フリー百科事典

/

ムツゴロウ

/

2025/07/21

― 問題 ―

トビハゼはハゼ科の魚である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

トビハゼはハゼ科の魚である。

参考:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%93%E3%83%8F%E3%82%BCWikipedia フリー百科事典

/

トビハゼ

/

2025/07/21

― 問題 ―

二ホンウナギは2014年に国際自然保護連合(IUCN)にレッドリストに登録されている。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

二ホンウナギは2014年に国際自然保護連合(IUCN)にレッドリストに登録された。

参考:

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/case/pdf/case_181029_0006.pdf消費者庁

/

限りある資源を大切に、食品ロスからウナギを守る取組

/

2025/07/19

― 問題 ―

数の子はニシンの卵

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

数の子はニシンの卵

― 問題 ―

数の子はトビウオの卵

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

数の子はニシンの卵

― 問題 ―

数の子はサケの卵

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

数の子はニシンの卵

― 問題 ―

数の子はマグロの卵

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

数の子はニシンの卵

― 問題 ―

とびこはトビウオの卵

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

とびこはトビウオ(飛魚)の卵

※とびっこ、とびらんは商品名

参考:

https://chimmi.kanetoku.co.jp/blogs/column/c-tobikko01?srsltid=AfmBOoobDWpdLcI5yPyEGGfUO6KCKQ06gpzPkIHhCQy4tabVM3_pro3Tかね徳

小粒な魚卵「とびっこ(とびこ)」とは?主な産地と豆知識– かね徳|創作珍味・とびっこ

「とびっこ」って何?

2025/07/03

― 問題 ―

とびこはニシンの卵

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

とびこはトビウオ(飛魚)の卵

※とびっこ、とびらんは商品名

参考:

https://chimmi.kanetoku.co.jp/blogs/column/c-tobikko01?srsltid=AfmBOoobDWpdLcI5yPyEGGfUO6KCKQ06gpzPkIHhCQy4tabVM3_pro3Tかね徳

小粒な魚卵「とびっこ(とびこ)」とは?主な産地と豆知識– かね徳|創作珍味・とびっこ

「とびっこ」って何?

2025/07/03

― 問題 ―

ヒトは食べ物を食べることで活動するためエネルギーを得る。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ヒトは食べ物を食べることで活動するためエネルギーや成長するための養分を得る。

― 問題 ―

キュウリの花は完全花である。

解答 ➤ .不正解 ✕

解説

キュウリの花は雄花には雌しべがなく、雌花には雄しべがないので完全花とは言えない。

― 問題 ―

ヘチマの花は完全花である。

解答 ➤ .不正解 ✕

解説

ヘチマの花は雄花には雌しべがなく、雌花には雄しべがないので完全花とは言えない。

※とびっこ、とびらんは商品名

― 問題 ―

植物が自ら養分を作り出す働きのことを光合成という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

植物が空気中の二酸化炭素と土中の水を取り込み酸素とエネルギーを作る仕組みを光合成という。

― 問題 ―

植物が自ら光を作り出す働きのことを光合成という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

植物が空気中の二酸化炭素と土中の水を取り込み酸素とエネルギーを作る仕組みを光合成という。

― 問題 ―

ダリアは春に球根を植えて育てると、夏から秋にかけて花を咲かせる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ダリアは春に球根を植えて育てると、夏から

― 問題 ―

ダリアは夏に球根を植えて育てると、秋に花を咲かせる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ダリアは春に球根を植えて育てると、夏から

― 問題 ―

チューリップは秋に球根を植えて育てると、春に花を咲かせる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

チューリップは

― 問題 ―

チューリップは夏に球根を植えて育てると、秋に花を咲かせる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

チューリップは

― 問題 ―

ヒマワリは春に種を植えて育てると、夏に花を咲かせる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ヒマワリは春(4月中旬~6月上旬)に種を植えて育てると、夏(7月~9月)に花を咲かせる。

参考:

https://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-216NHK出版

知る、育てる、つながる みんなの趣味の園芸

ヒマワリとは

2025/07/012

― 問題 ―

ヒマワリは春に球根を植えて育てると、夏に花を咲かせる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ヒマワリは春(4月中旬~6月上旬)に種を植えて育てると、夏(7月~9月)に花を咲かせる。

参考:

https://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-216NHK出版

知る、育てる、つながる みんなの趣味の園芸

ヒマワリとは

2025/07/012

― 問題 ―

ヒヤシンスは秋に球根を植えて育てると、春に花を咲かせる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ヒヤシンスは

参考:

https://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-290/target_tab-2NHK出版

知る、育てる、つながる みんなの趣味の園芸

ヒアシンス(ヒヤシンス)の育て方・栽培方法

2025/07/13

― 問題 ―

ヒヤシンスは秋に種を植えて育てると、春に花を咲かせる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ヒヤシンスは

参考:

https://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-290/target_tab-2NHK出版

知る、育てる、つながる みんなの趣味の園芸

ヒアシンス(ヒヤシンス)の育て方・栽培方法

2025/07/13

― 問題 ―

カボチャは雄花と雌花を咲かせる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

カボチャは雄花と雌花を咲かせる。

参考:

https://www.shuei-yobiko.co.jp/blog_id/detail.html?CN=307363秀英予備校

映像授業教師ブログ

【207】<中1理科> 植物 おしべと雄花,めしべと雌花の違い ~秀英iD予備校映像教師ブログ~

2025/07/15

― 問題 ―

ホウセンカは雄花と雌花を咲かせる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ホウセンカは一つの花に雄しべと雌しべをもつ両性花である

参考:

https://www.shuei-yobiko.co.jp/blog_id/detail.html?CN=307363秀英予備校

映像授業教師ブログ

【207】<中1理科> 植物 おしべと雄花,めしべと雌花の違い ~秀英iD予備校映像教師ブログ~

2025/07/15

参考:

https://information-station.xyz/8336.htmlTANTANの雑学と哲学の小部屋

両性花と単性花の違いとは?①両者に分類される植物の具体的な種類の代表例と、被子植物と裸子植物の分類に基づく区別

2025/07/16

― 問題 ―

オオマツヨイグサは雄花と雌花を咲かせる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

オオマツヨイグサは一つの花に雄しべと雌しべをもつ両性花である

参考:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%A8%E3%82%A4%E3%82%B0%E3%82%B5ウィキペディア フリー百科事典

オオマツヨイグサ

2025/07/16

参考:

https://www.shuei-yobiko.co.jp/blog_id/detail.html?CN=307363秀英予備校

映像授業教師ブログ

【207】<中1理科> 植物 おしべと雄花,めしべと雌花の違い ~秀英iD予備校映像教師ブログ~

2025/07/15

― 問題 ―

昆虫の体は頭、胸、腹の3つの部分からできている。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

昆虫の体は頭、胸、腹の3つの部分からできている。

― 問題 ―

昆虫の体は頭、腹の2つの部分からできている。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

昆虫の体は頭、胸、腹の3つの部分からできている。

― 問題 ―

昆虫の脚は、左右に3本ずつ生えている。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

昆虫の脚は左右に3本ずつ生えている。

― 問題 ―

昆虫の脚は、左右に2本ずつ生えている。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

昆虫の脚は左右に3本ずつ生えている。

― 問題 ―

昆虫は羽が4枚ある。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

昆虫は羽が4枚ある

― 問題 ―

光は空気や水、ガラスなどの均一な物質の中を直進する。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

光は空気や水、ガラスなどの均一な物質の中を直進する。

― 問題 ―

光は空気や水、ガラスなどの均一な物質の中を折れ曲がって進む。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光は空気や水、ガラスなどの均一な物質の中を直進する。

― 問題 ―

光が鏡などに当たってはね返ることを(光の)反射という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

光が鏡などに当たってはね返ることを(光の)反射という。

― 問題 ―

光が鏡などに当たってはね返ることを(光の)屈折という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光が鏡などに当たってはね返ることを(光の)反射という。

― 問題 ―

光が鏡などに当たってはね返ることを(光の)挫折という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光が鏡などに当たってはね返ることを(光の)反射という。

― 問題 ―

光が鏡などに当たってはね返ることを(光の)屈折という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光が鏡などに当たってはね返ることを(光の)反射という。

― 問題 ―

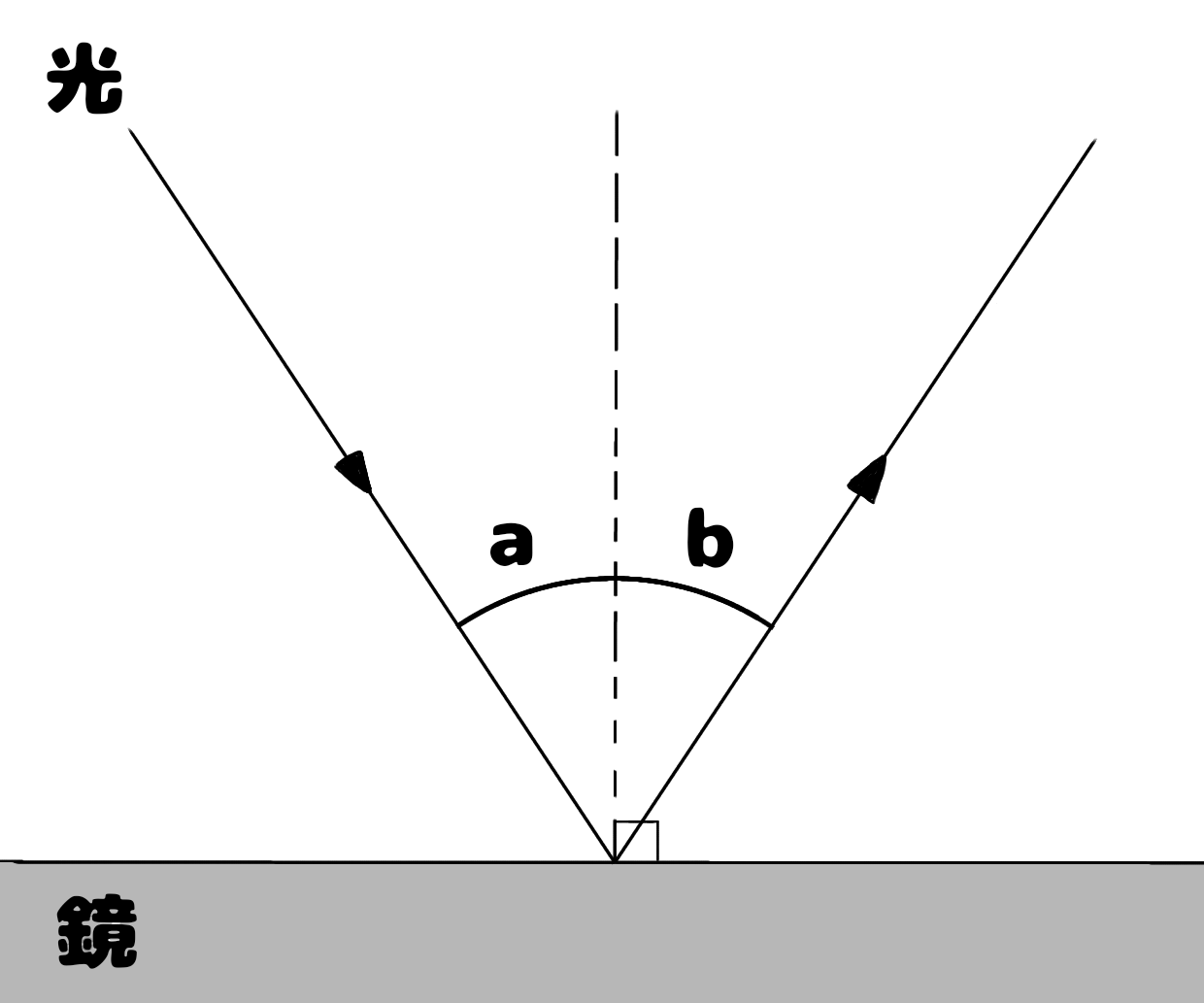

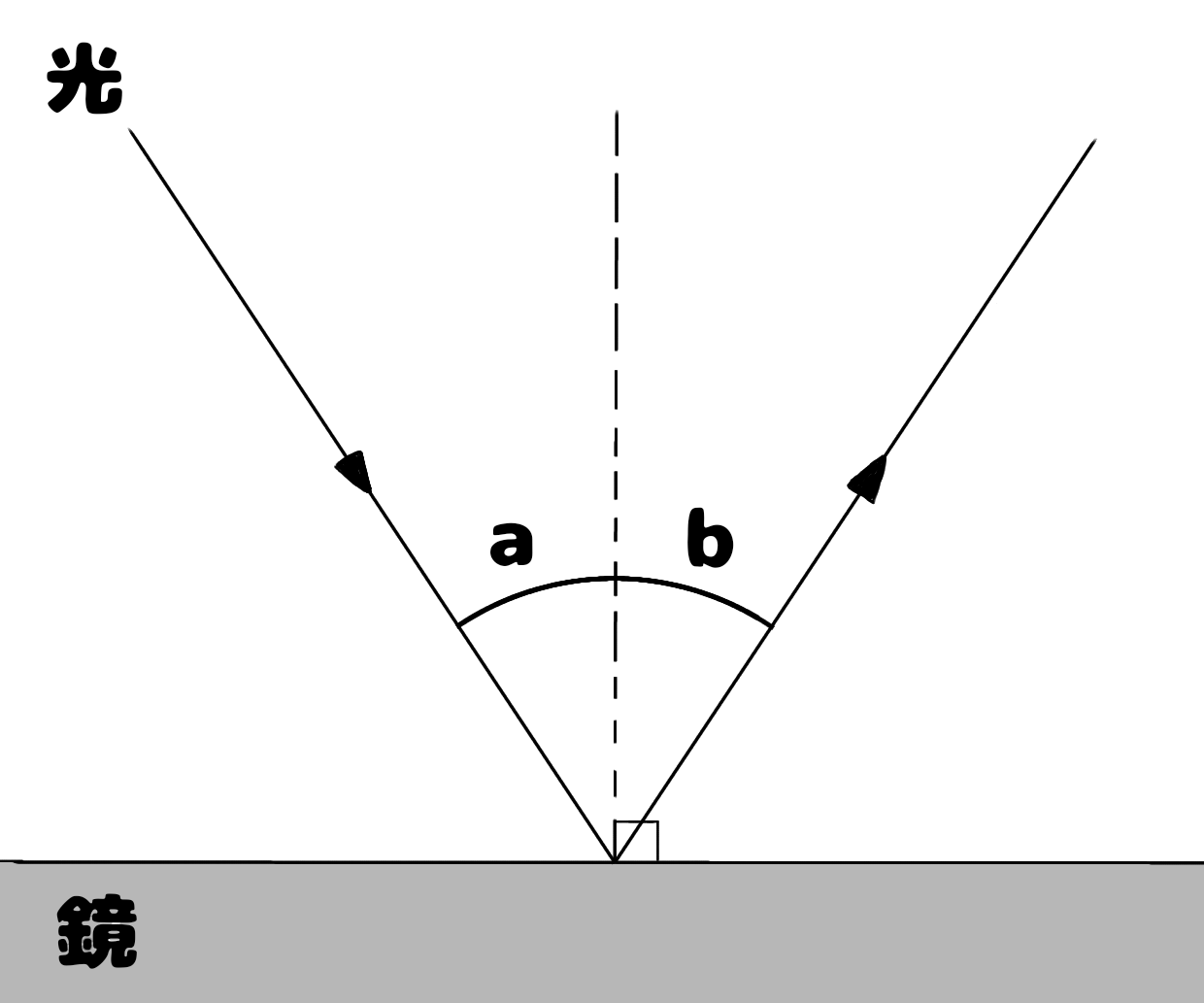

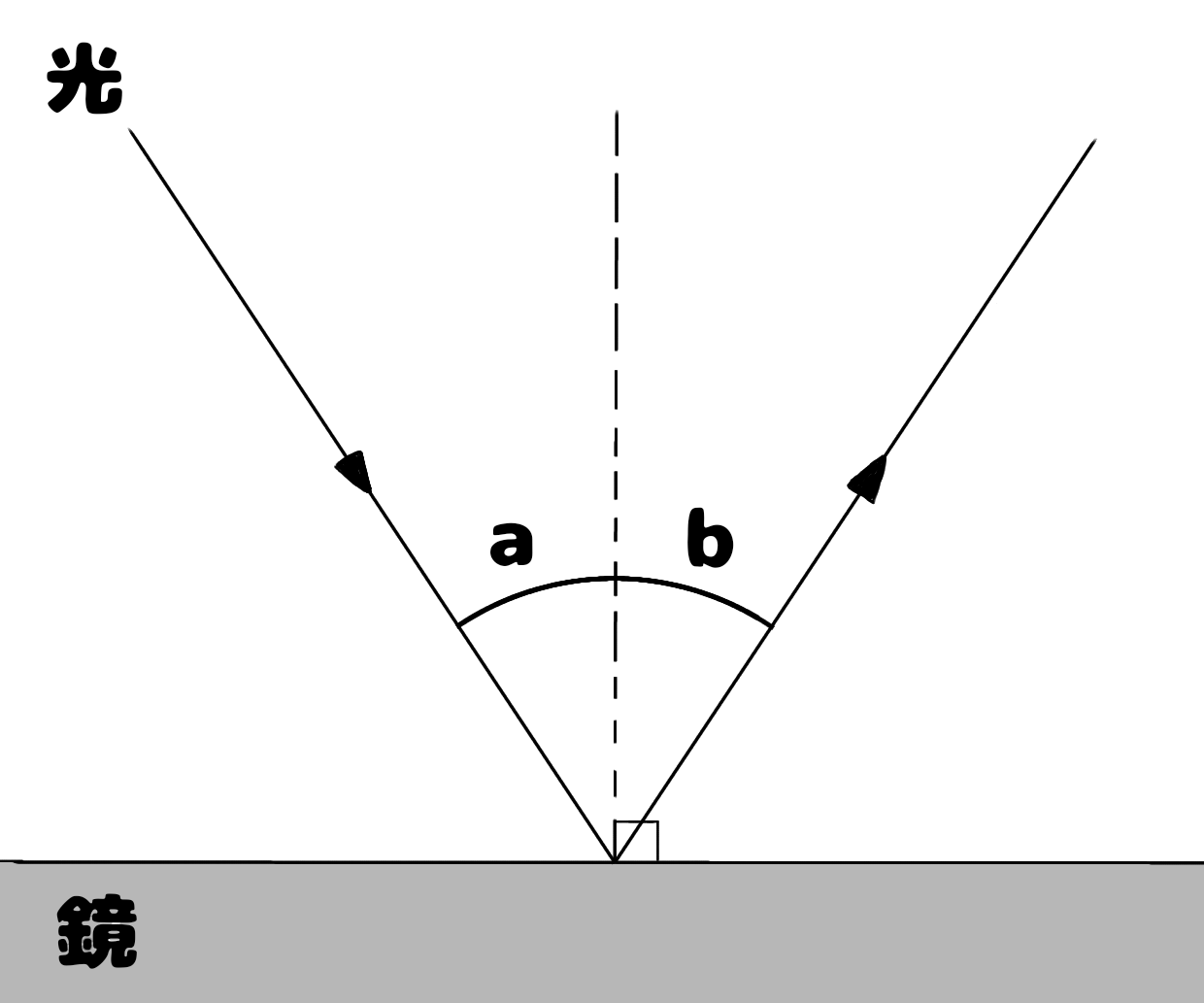

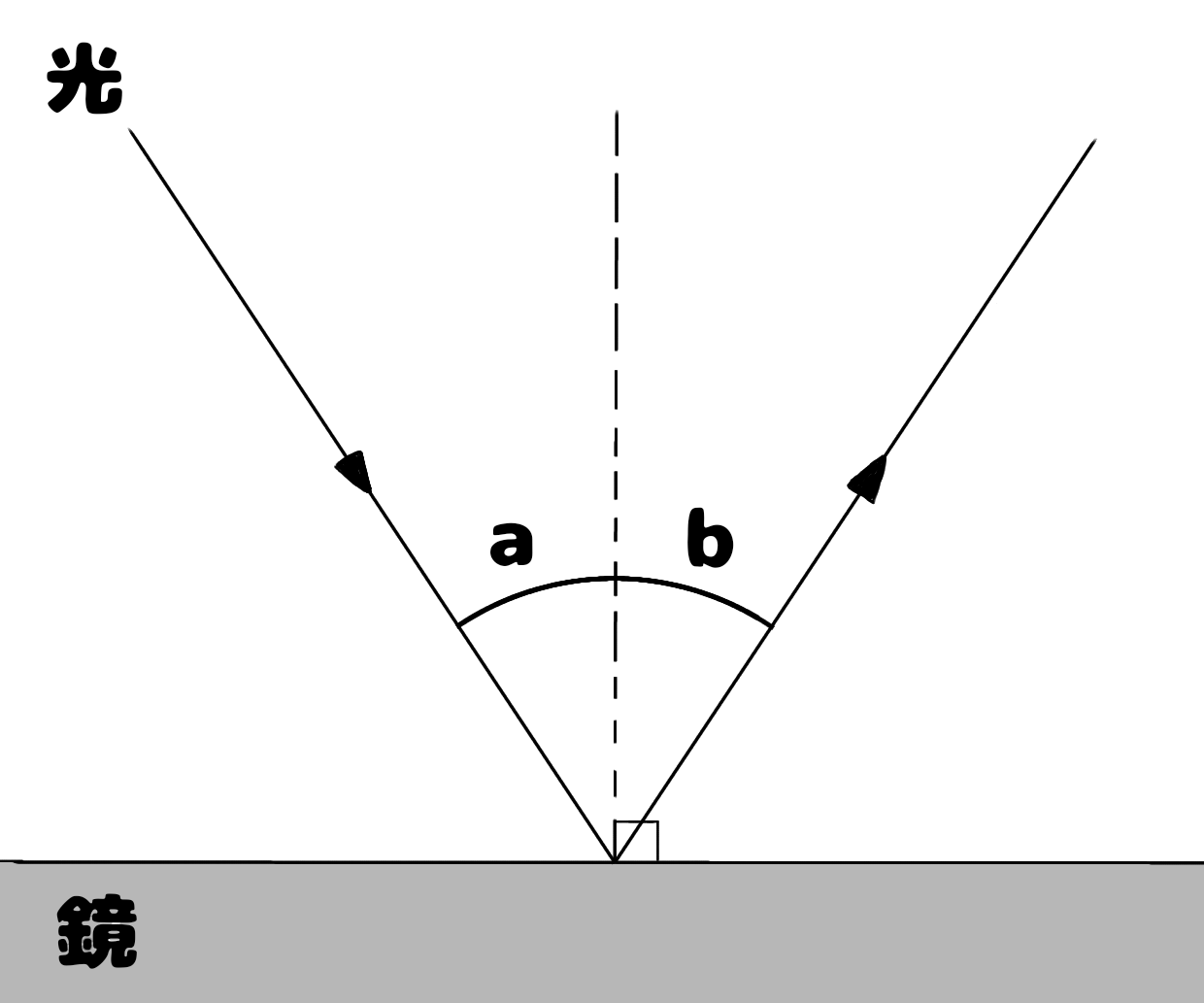

aを入射角、bを反射角という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

aを入射角、bを反射角という。

― 問題 ―

aを反射角、bを入射角という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

aを入射角、bを反射角という。

― 問題 ―

光の反射ではa、bの角度は等しい関係にある。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

光の反射ではa、bの角度は等しい関係にある。

― 問題 ―

鏡に映る物体の像は、鏡に対して線対称の位置に見える。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

鏡に映る物体の像は、鏡に対して線対称の位置に見える。

― 問題 ―

鏡に映る物体の像は、鏡に対して点対称の位置に見える。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

鏡に映る物体の像は、鏡に対して線対称の位置に見える。

― 問題 ―

鏡に映る物体の像は、鏡に対して線対称の位置に見える。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

鏡に映る物体の像は、鏡に対して線対称の位置に見える。

― 問題 ―

鏡に映る物体の像は、鏡に対して点対称の位置に見える。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

鏡に映る物体の像は、鏡に対して線対称の位置に見える。

― 問題 ―

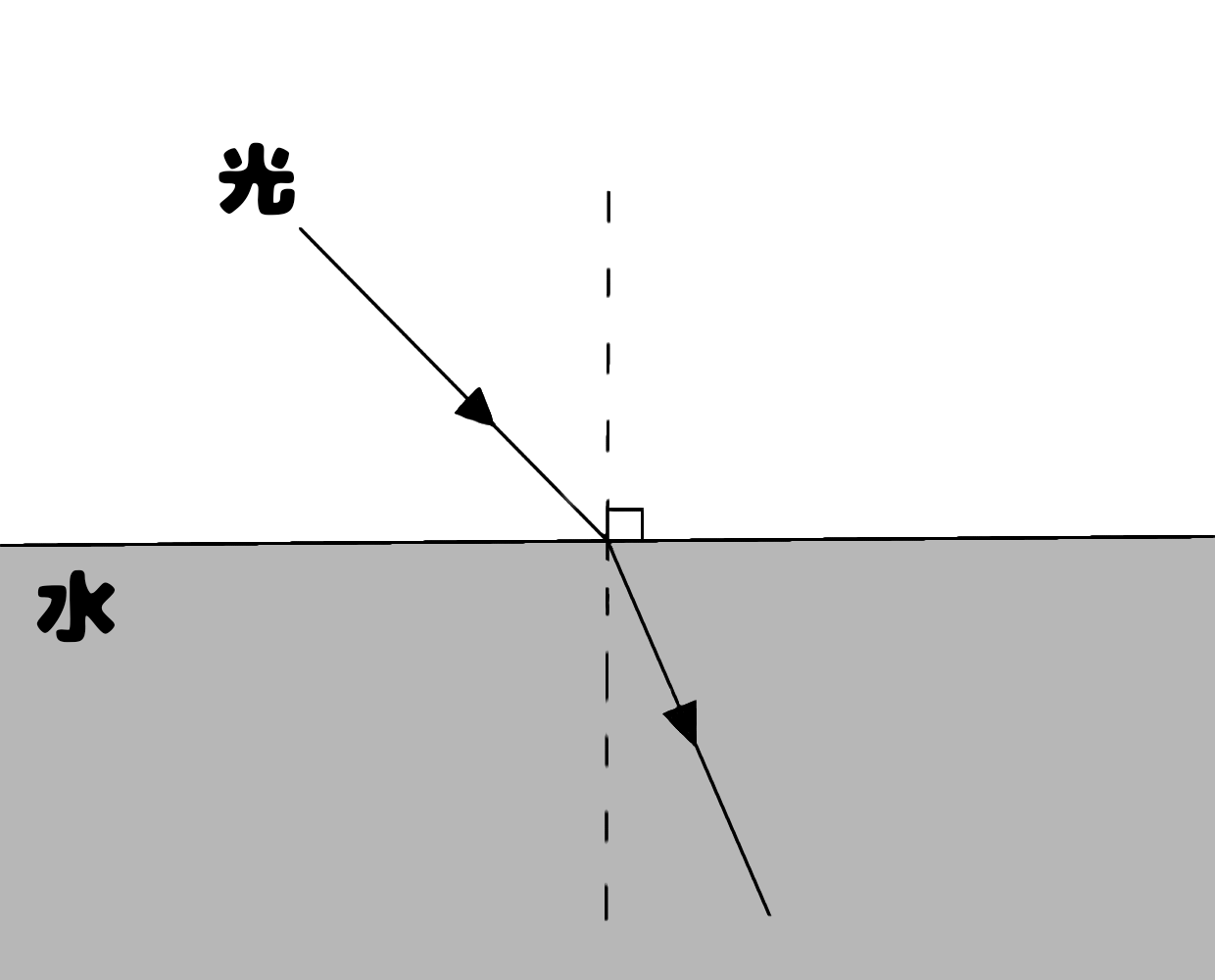

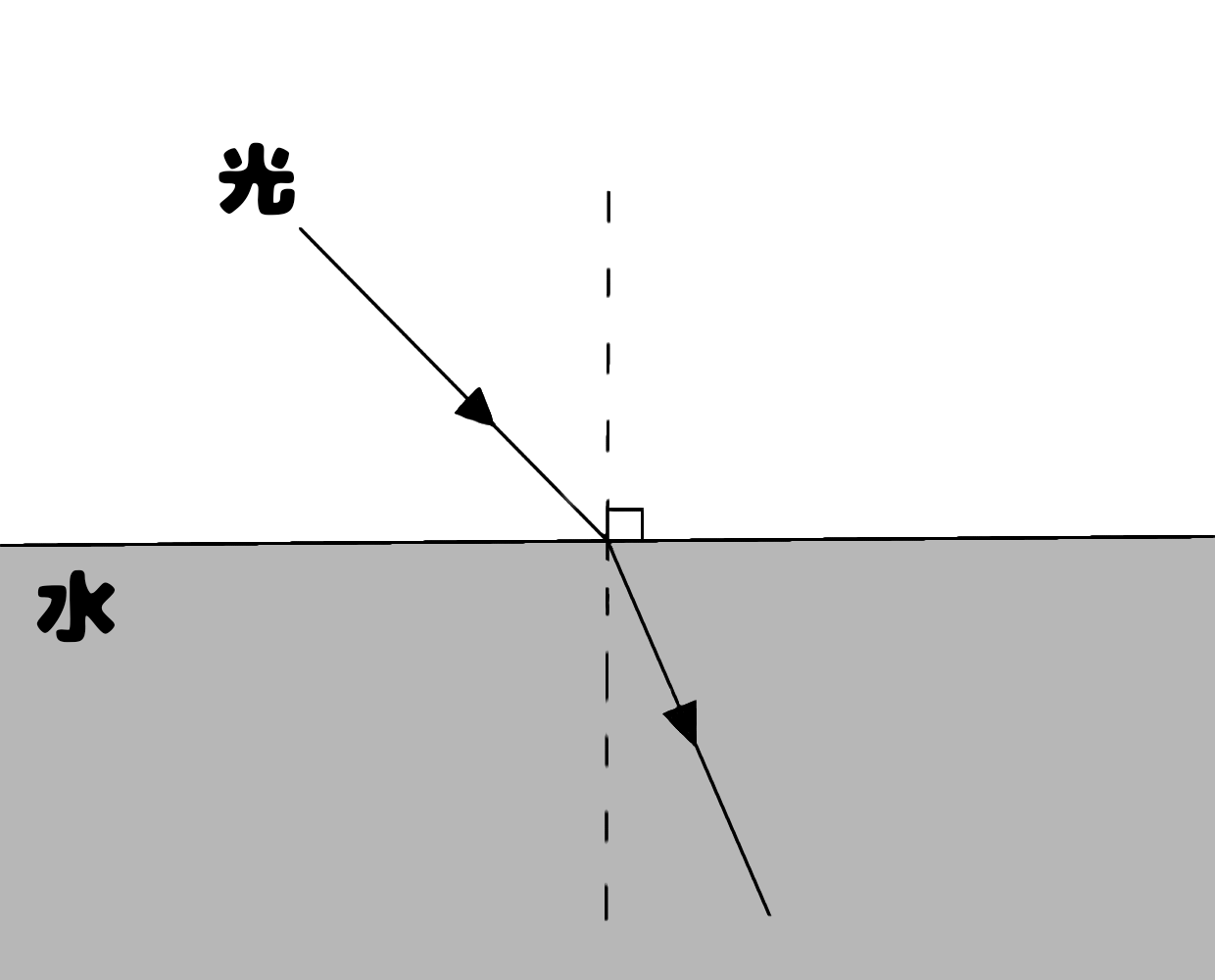

異なった2つの物質の境界面で光が折れ曲がって進む現象のことを(光の)屈折という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

異なった2つの物質の境界面で光が折れ曲がって進む現象のことを(光の)屈折という。

― 問題 ―

異なった2つの物質の境界面で光がまっすぐ進む現象のことを(光の)屈折という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

異なった2つの物質の境界面で光が折れ曲がって進む現象のことを(光の)屈折という。

― 問題 ―

異なった2つの物質の境界面で光が折れ曲がって進む現象のことを(光の)直進という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

異なった2つの物質の境界面で光が折れ曲がって進む現象のことを(光の)屈折という。

― 問題 ―

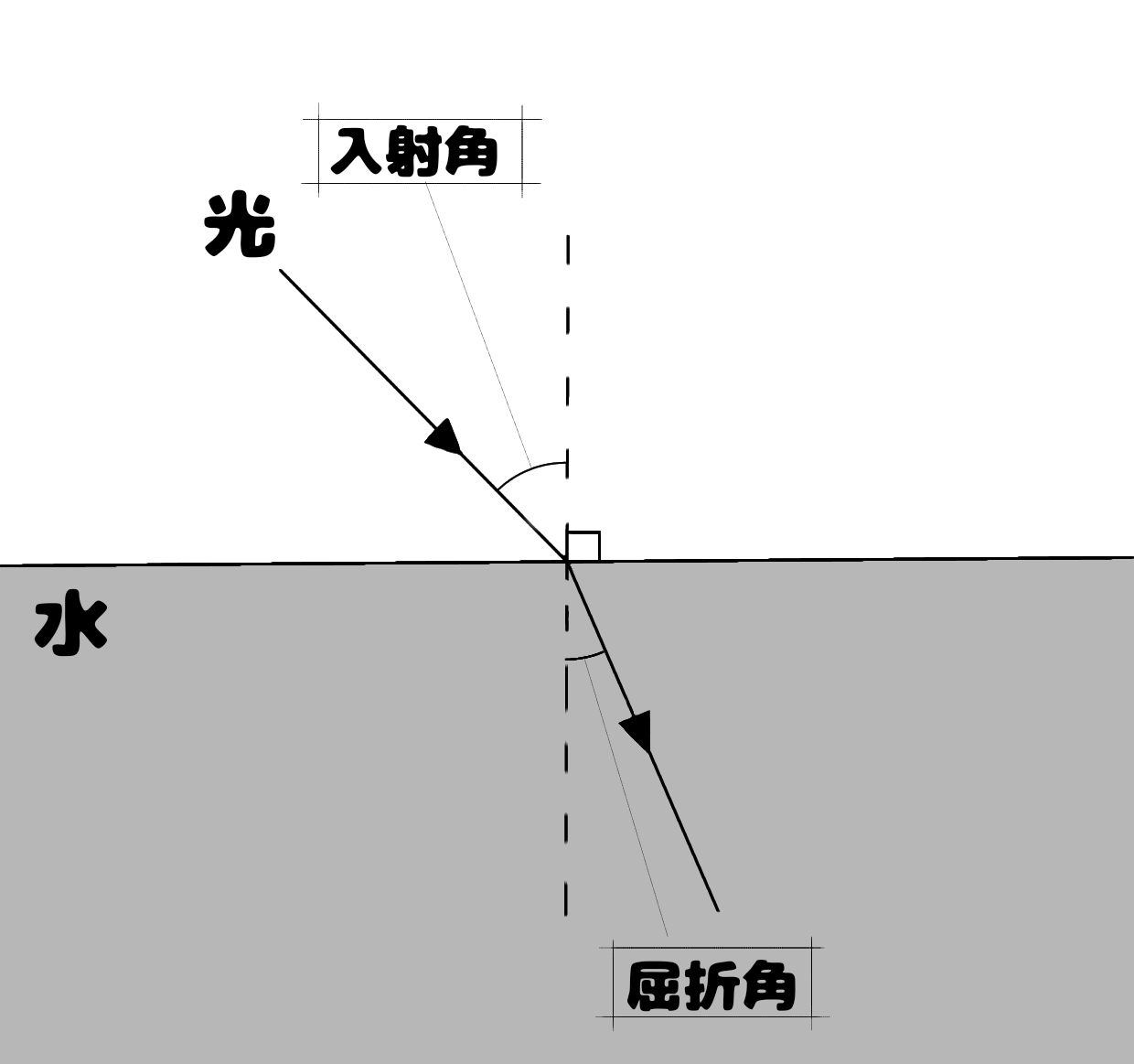

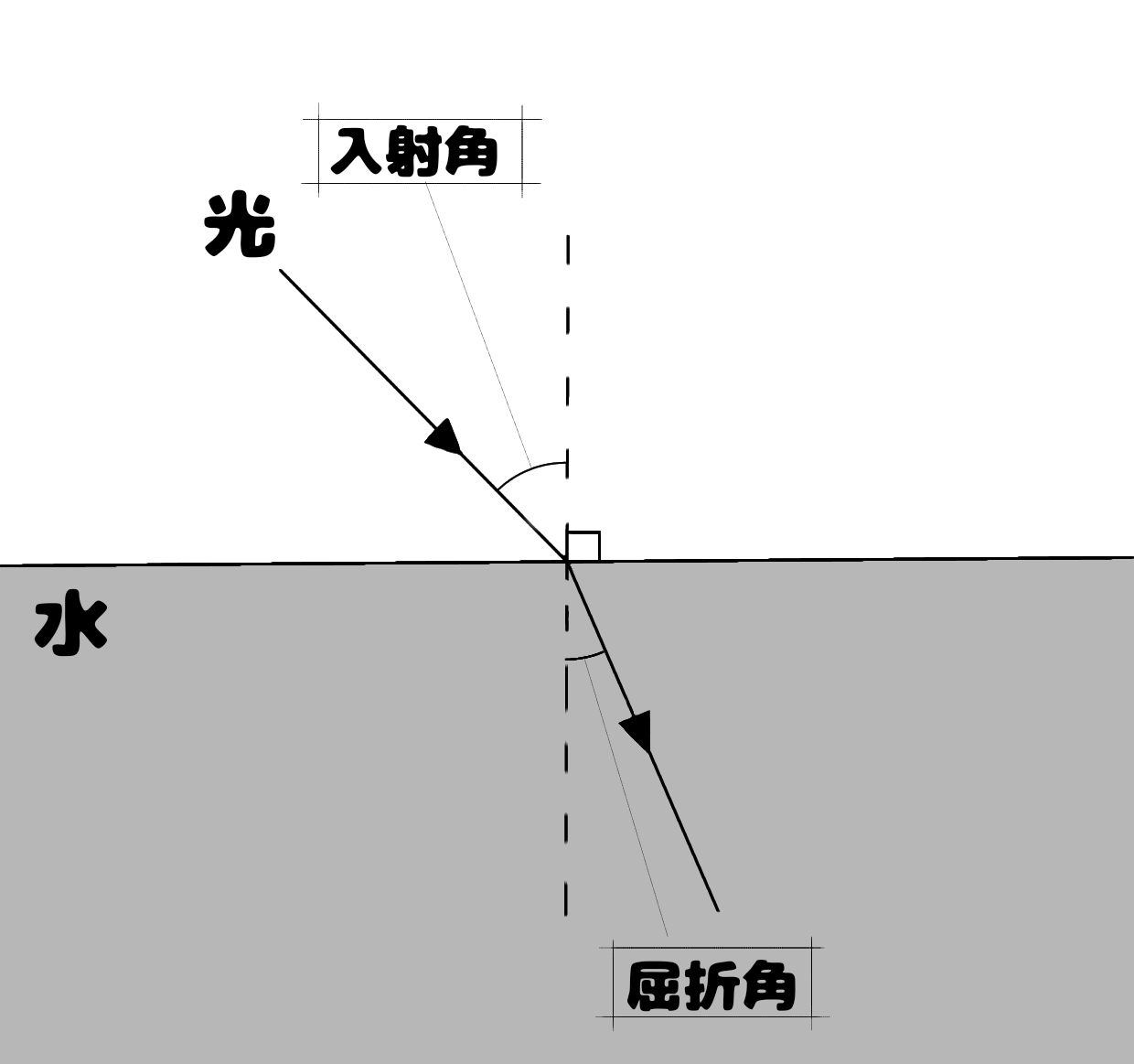

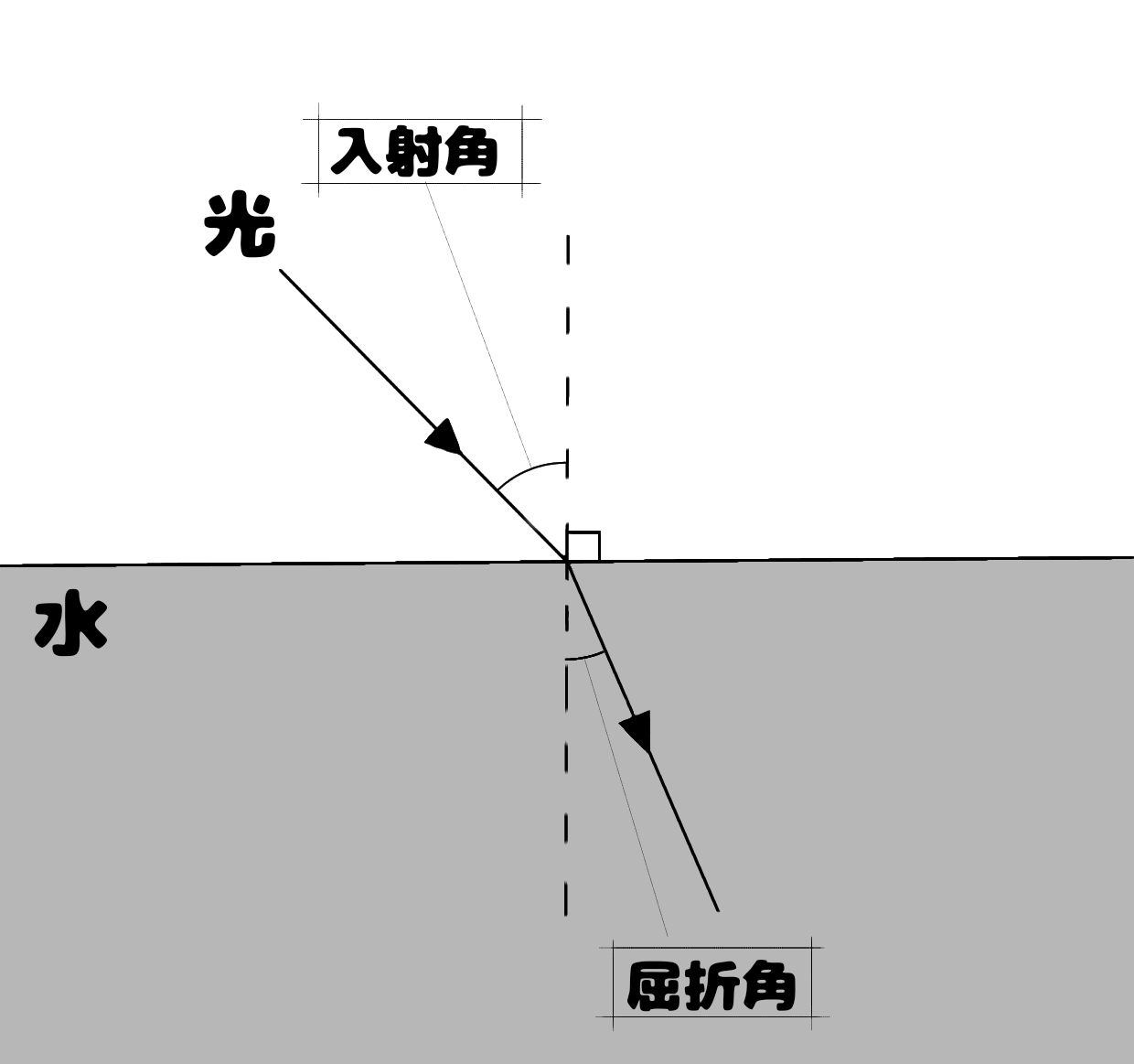

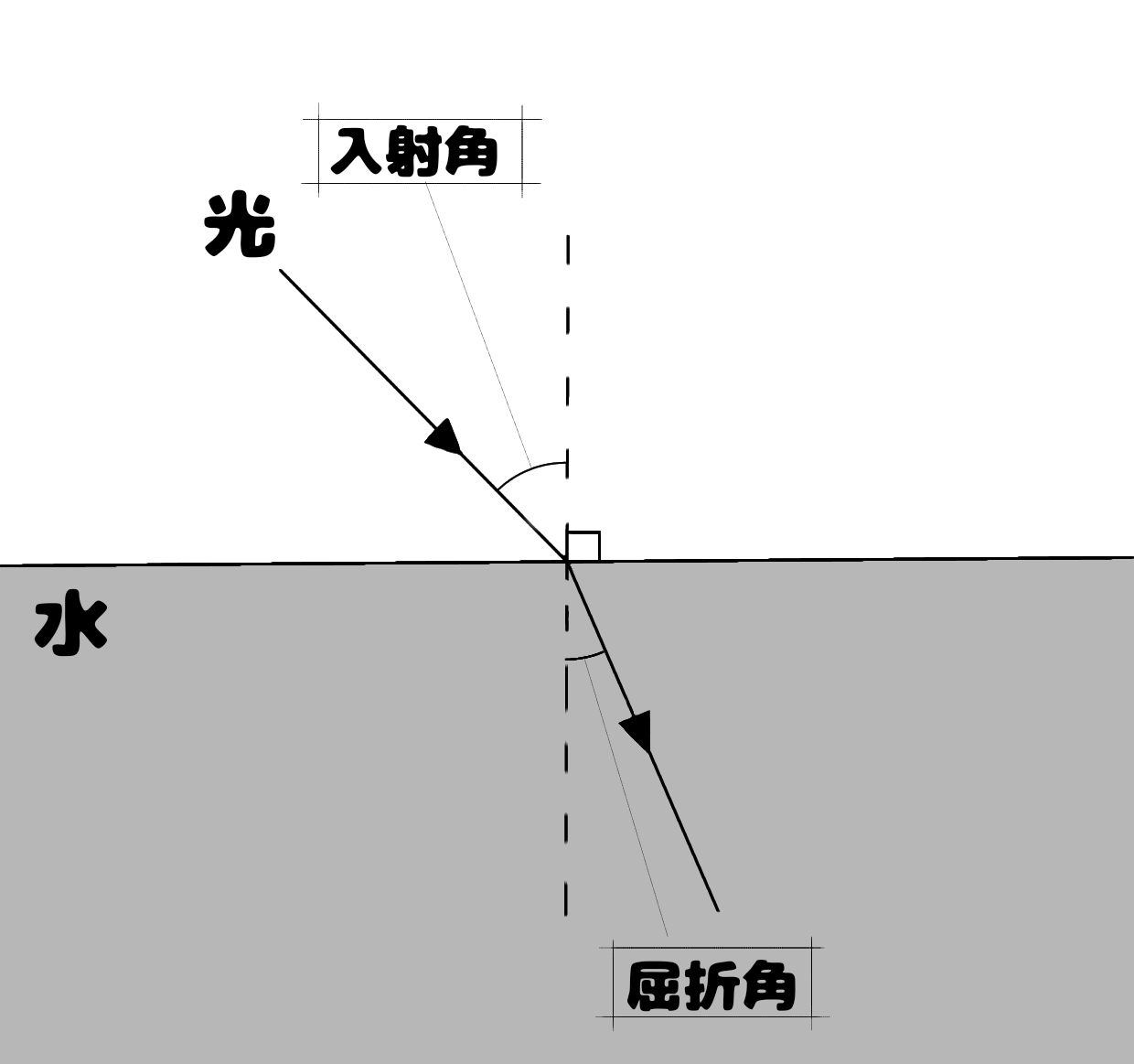

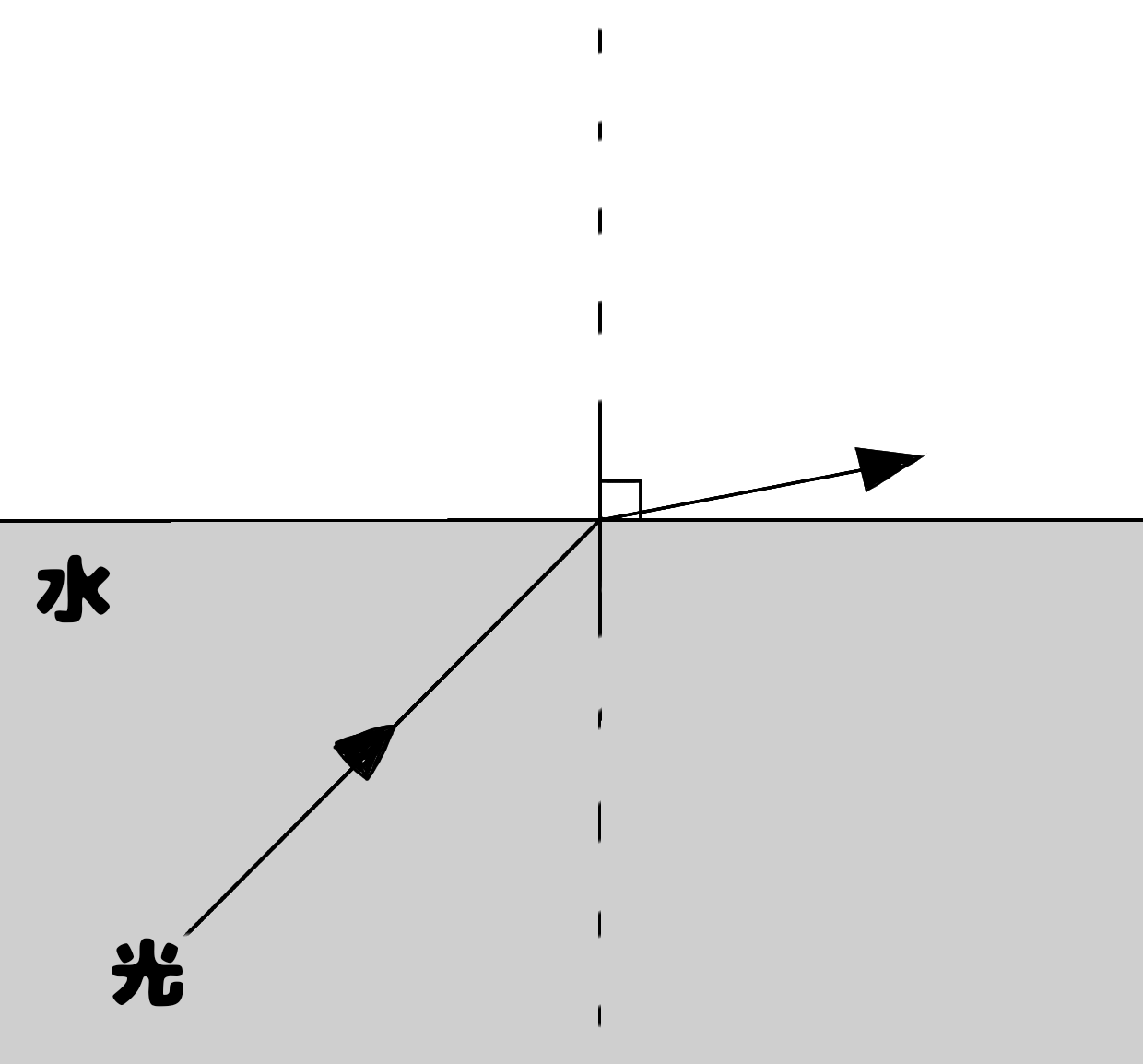

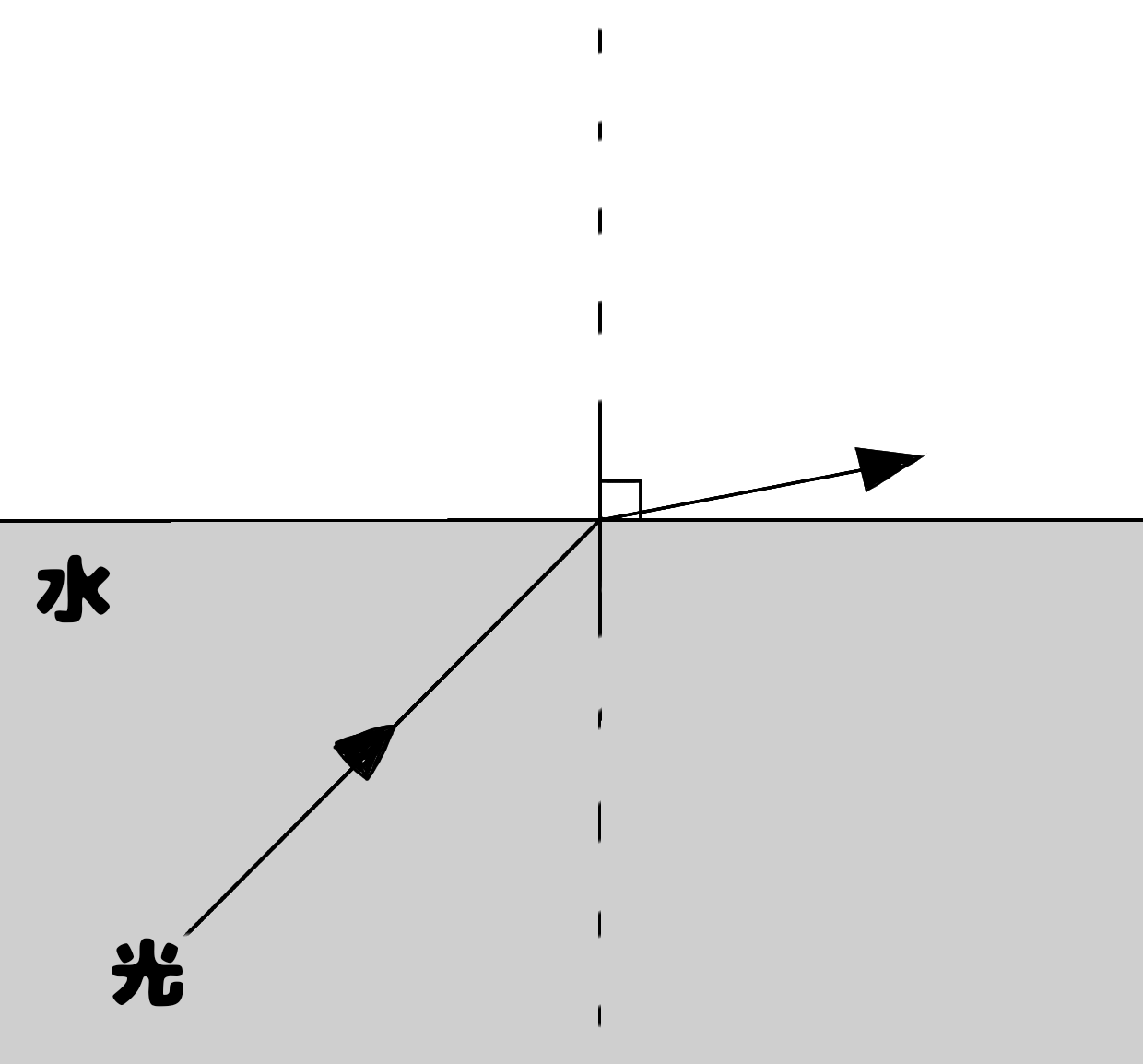

光は空気から水へ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

光は空気から水へ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

― 問題 ―

光は空気から水へ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

光は空気から水へ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

― 問題 ―

光は空気から水へ進むとき、【入射角 < 屈折角】である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光は空気から水へ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

― 問題 ―

光は空気から水へ進むとき、【入射角 < 屈折角】である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光は空気から水へ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

― 問題 ―

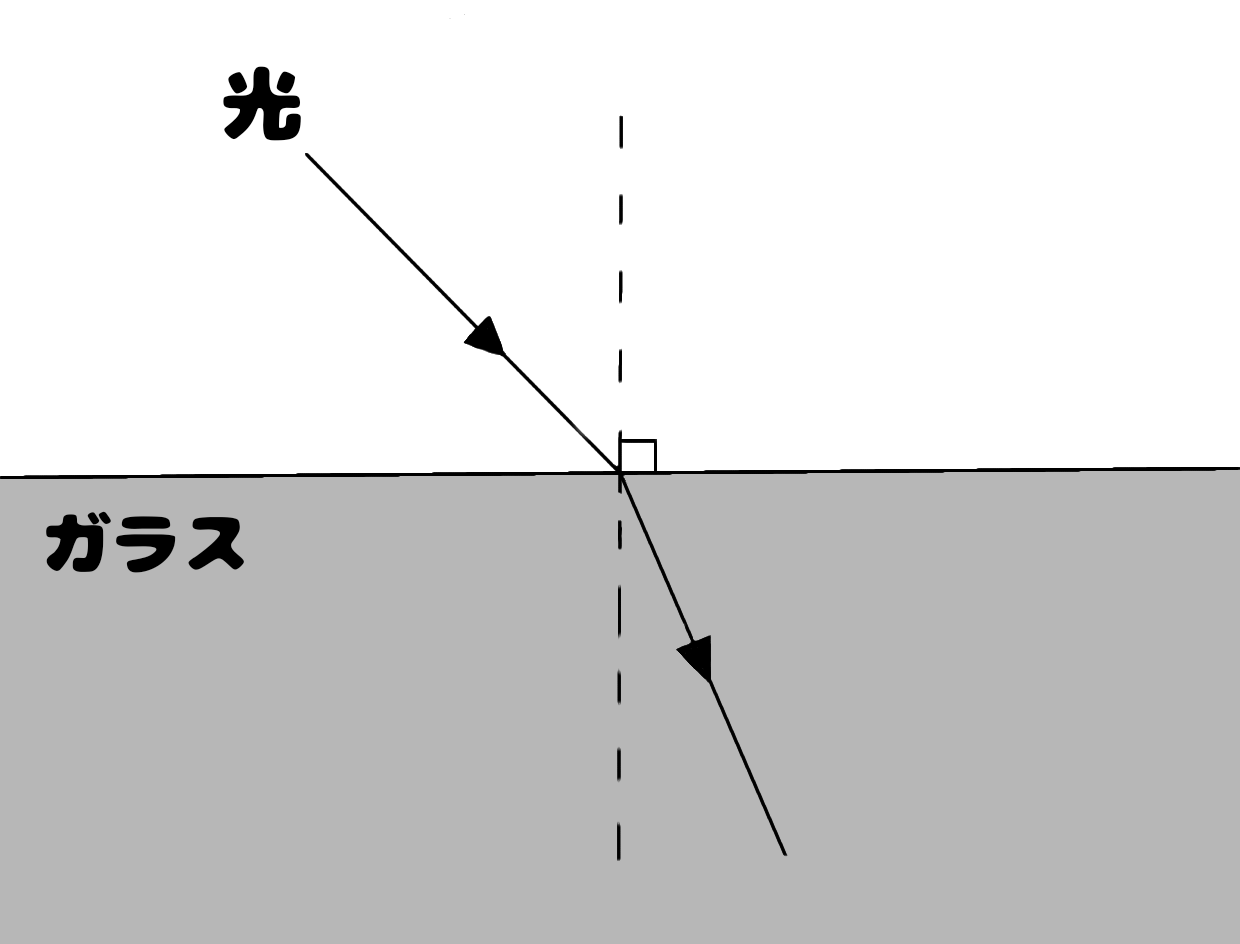

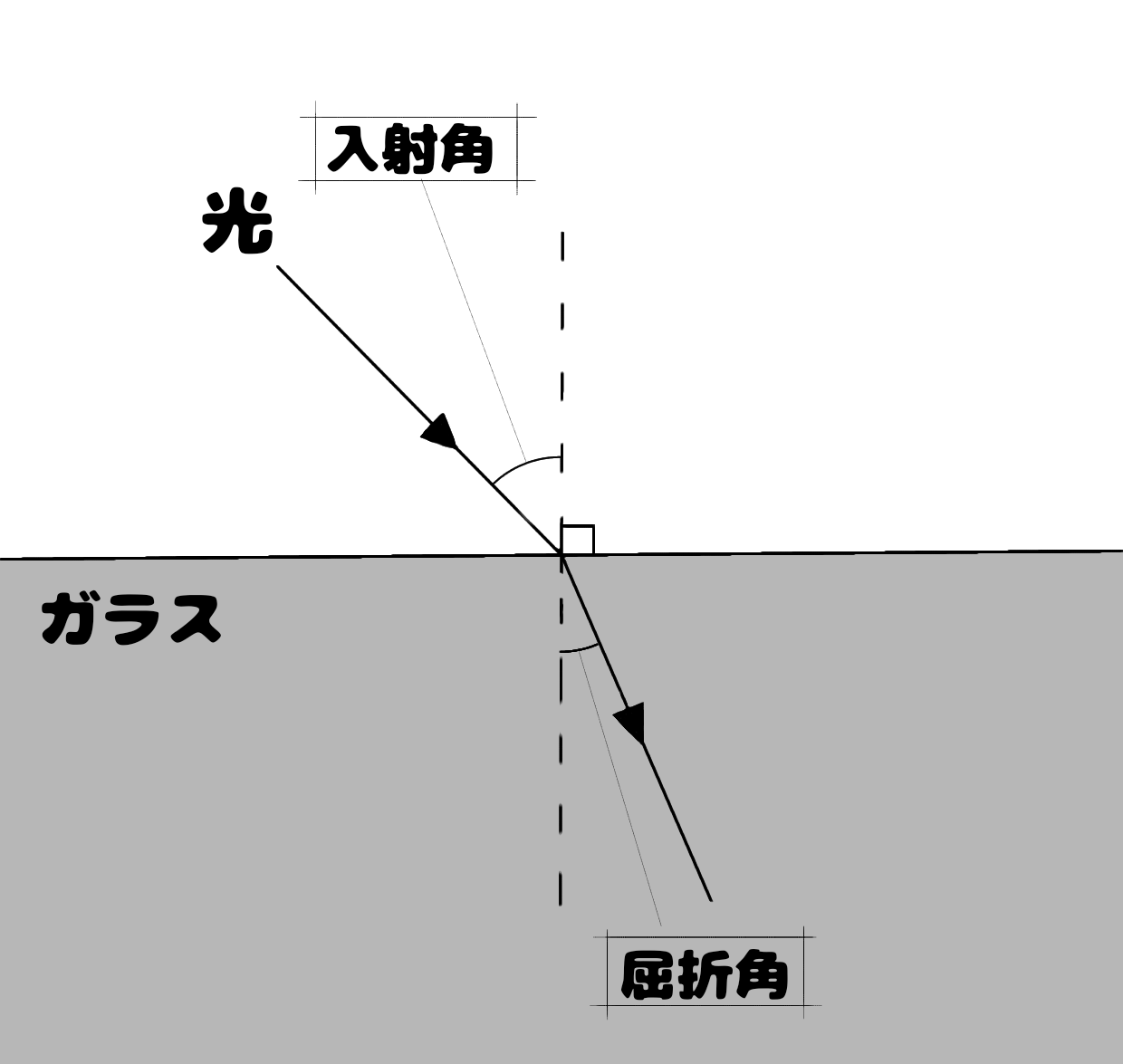

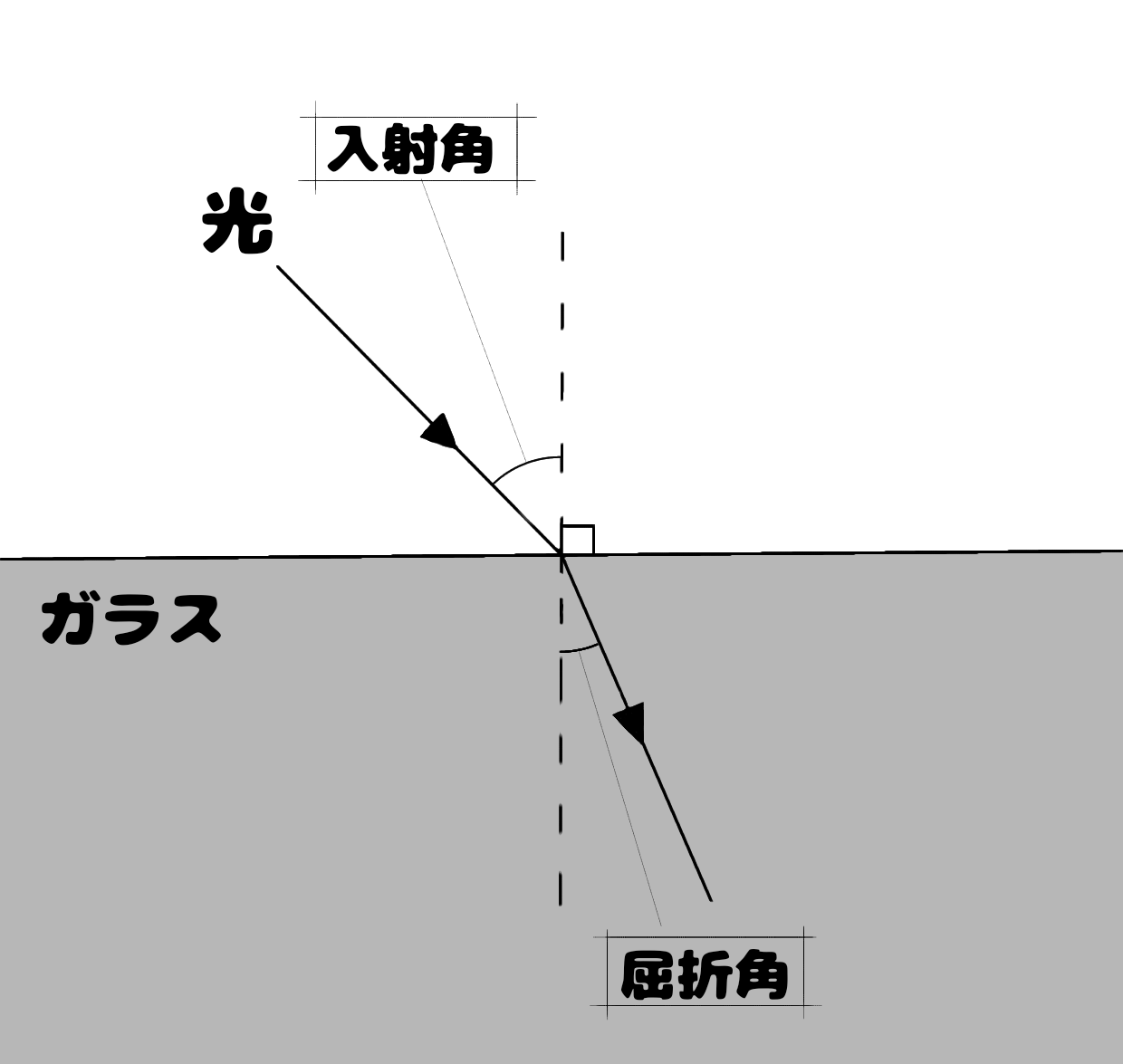

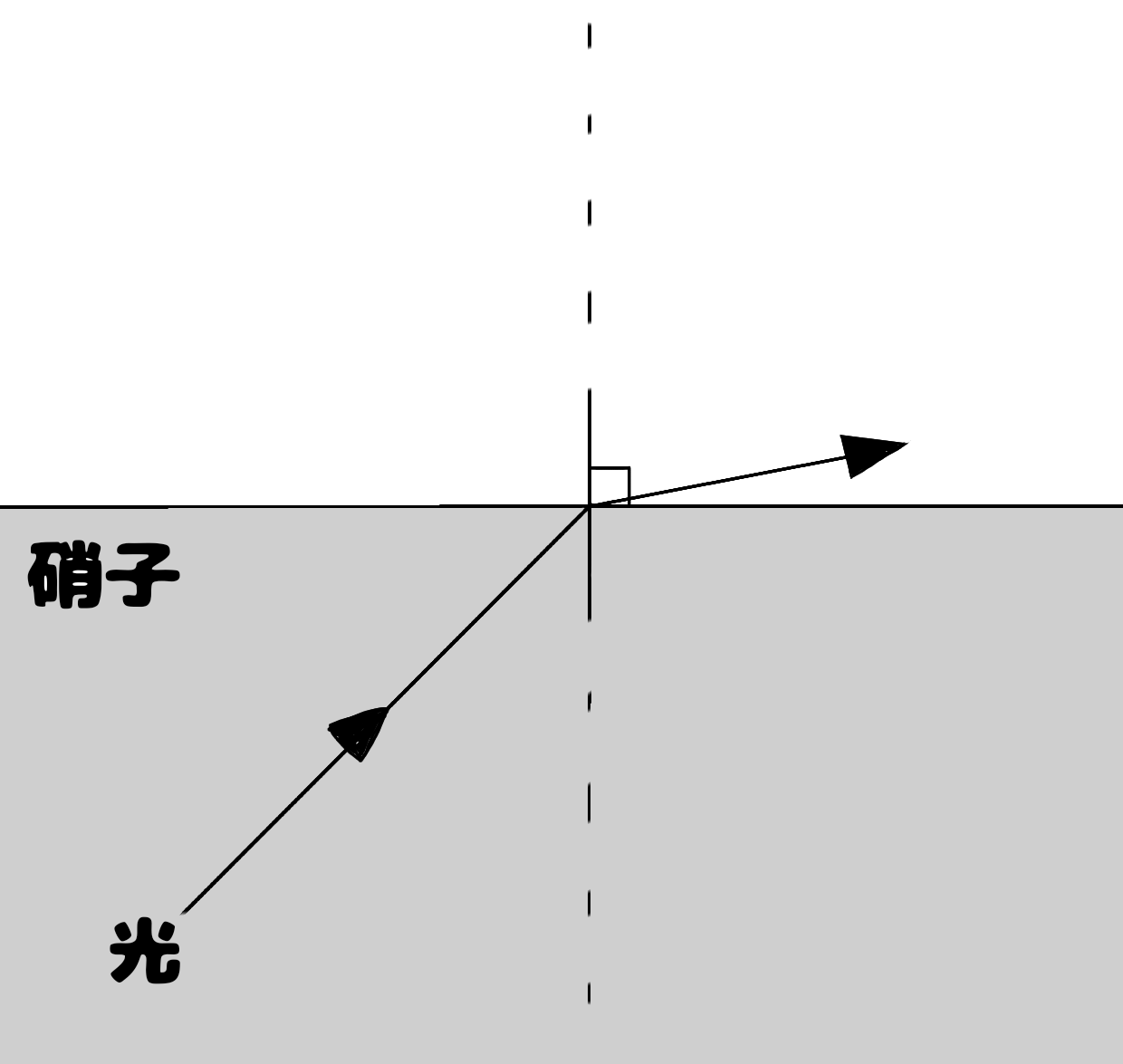

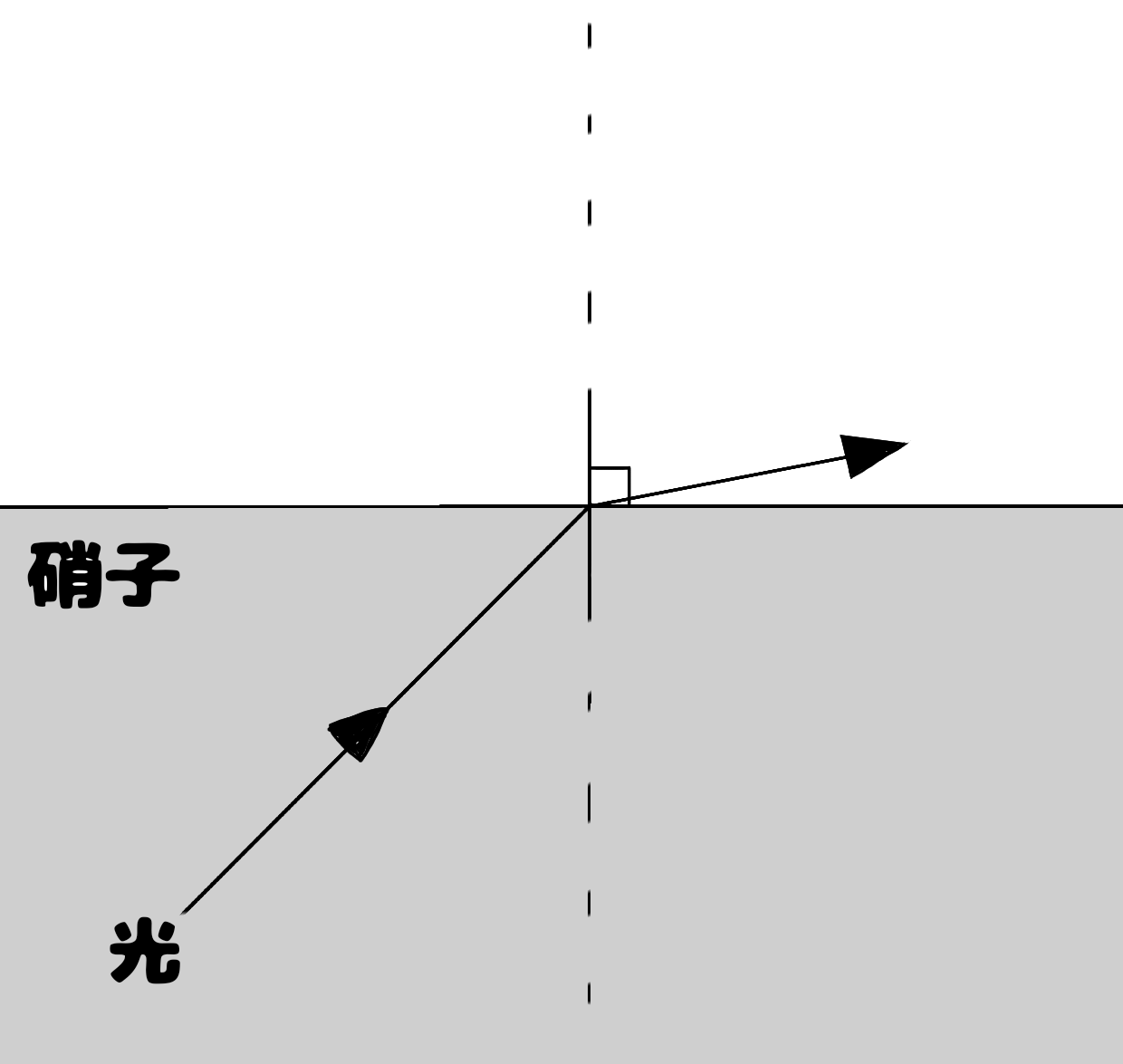

光は空気からガラスへ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

光は空気からガラスへ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

― 問題 ―

光は空気からガラスへ進むとき、【入射角 < 屈折角】である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光は空気からガラスへ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

― 問題 ―

光は水から空気へ進むとき、【入射角 < 屈折角】である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

光は水から空気へ進むとき、【入射角 < 屈折角】である。

― 問題 ―

光は水から空気へ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光は水から空気へ進むとき、【入射角 < 屈折角】である。

― 問題 ―

光はガラスから空気へ進むとき、【入射角 < 屈折角】である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

光はガラスから空気へ進むとき、【入射角 < 屈折角】である。

― 問題 ―

光はガラスから空気へ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光はガラスから空気へ進むとき、【入射角 < 屈折角】である。

― 問題 ―

光が水中やガラスの中から空気中へ進むとき、入射角がある角度以上になるとすべての光が境界面で反射することを全反射という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

光が水中やガラスの中から空気中へ進むとき、入射角がある角度以上になるとすべての光が境界面で反射することを全反射という。

― 問題 ―

光が水中やガラスの中から空気中へ進むとき、入射角がある角度以上になるとすべての光が境界面で反射することを境界反射という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光が水中やガラスの中から空気中へ進むとき、入射角がある角度以上になるとすべての光が境界面で反射することを全反射という。

― 問題 ―

光が水中やガラスの中から空気中へ進むとき、入射角がある角度以上になるとすべての光が境界面で反射することを超反射という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光が水中やガラスの中から空気中へ進むとき、入射角がある角度以上になるとすべての光が境界面で反射することを全反射という。

― 問題 ―

光ファイバーに利用されている光の現象は全反射である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

光ファイバーには、光が屈折せずにすべて反射する全反射が利用されている。

― 問題 ―

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

凸レンズの焦点の内側に物体を置いたときに虚像がみえた。

― 問題 ―

放電管の両端に高電圧をかけたとき、中の蛍光板みれる光のすじを陰極線という。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

陰極線は肉眼では視認することができず、この光のすじは陰極線が蛍光板に当たって、その部分が光ったものである。

※慣習的にこの光を陰極線ということもある。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

火山は形状で楯状火山、成層火山、溶岩ドームに分けられる。

― 問題 ―

日本に楯状火山はない。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

日本に楯状火山はない。

― 問題 ―

日本に溶岩ドームはない。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

日本に溶岩ドームはある。ないのは楯状火山。

― 問題 ―

日本に成層火山はない。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

日本に成層火山はある。楯状火山はない。

― 問題 ―

三原山は成層火山に分類されている。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

三原山は成層火山に分類されている。

― 問題 ―

三原山は楯状火山に分類されている。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

三原山は成層火山に分類されている。

― 問題 ―

富士山は成層火山に分類されている。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

富士山は成層火山に分類されている。

― 問題 ―

昭和新山は成層火山に分類されている。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

昭和新山は溶岩ドームに分類されている。

― 問題 ―

日本で楯状火山に分類される火山は浅間山である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

日本に楯状火山に分類される火山はない。

― 問題 ―

雷は音が鳴ってから光って見える。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

光の方が空気中を伝わる速度が早いので、音が遅れて後からから聞こえてくる。

― 問題 ―

太陽の黒点が多いときは気温が低くなる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

太陽の黒点と気温の関係は低い。

参考:

https://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/17/17-1/qa_17-1-j.html国立環境研究所 地球環境研究センター

/

太陽黒点数の変化が温暖化の原因?

/

2025/07/19

― 問題 ―

偏西風とは中緯度帯を東から西に吹く強い風のことである。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

偏西風とは中緯度帯を西から東に吹く強い風のことである。

― 問題 ―

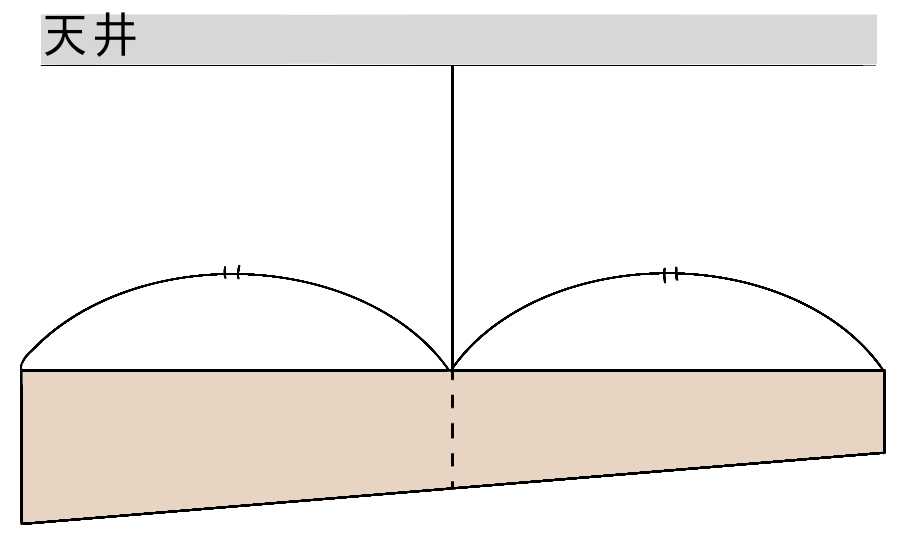

フェーン現象とは気流が山の斜面にあたったのちに風が山を越え、暖かくて乾いた下降気流となってその付近の気温が上がる現象をいう。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

フェーン現象とは気流が山の斜面にあたったのちに風が山を越え、暖かくて乾いた下降気流となってその付近の気温が上がる現象をいう。

参考:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E7%8F%BE%E8%B1%A1ウィキペディア フリー百科事典

/

フェーン現象

/

2025/07/19

― 問題 ―

台風とは熱帯低気圧の最大風速が 17.2m/s 以上のものをいう。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

台風とは熱帯低気圧の最大風速が 17.2m/s 以上のものをいう。

― 問題 ―

台風とは熱帯低気圧の最大風速が 17.2m/s 以上のものをいう。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

台風とは熱帯低気圧の最大風速が 17.2m/s 以上のものをいう。

― 問題 ―

台風とは熱帯低気圧の中心部の最大風速が 17.2m/s 以上のものをいう。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

台風とは熱帯低気圧の中心部最大風速が 17.2m/s 以上のものをいう。

― 問題 ―

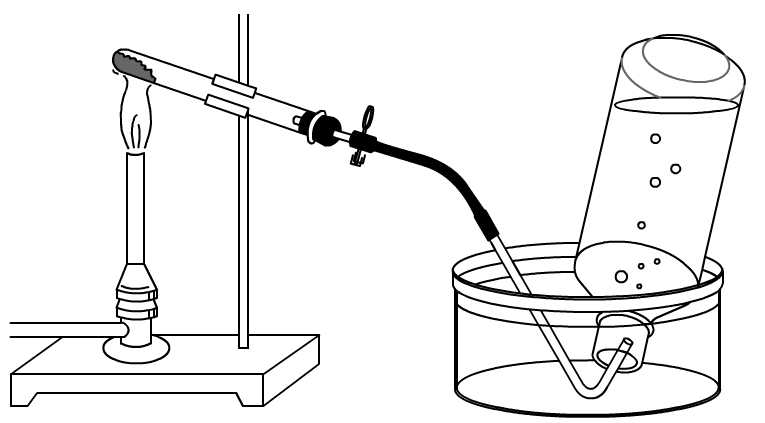

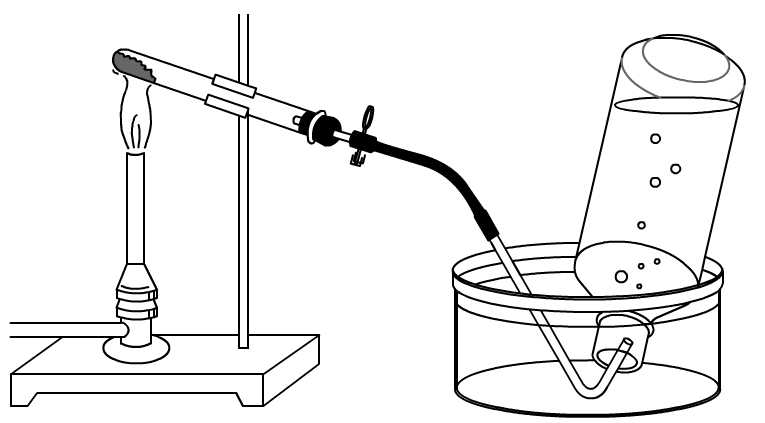

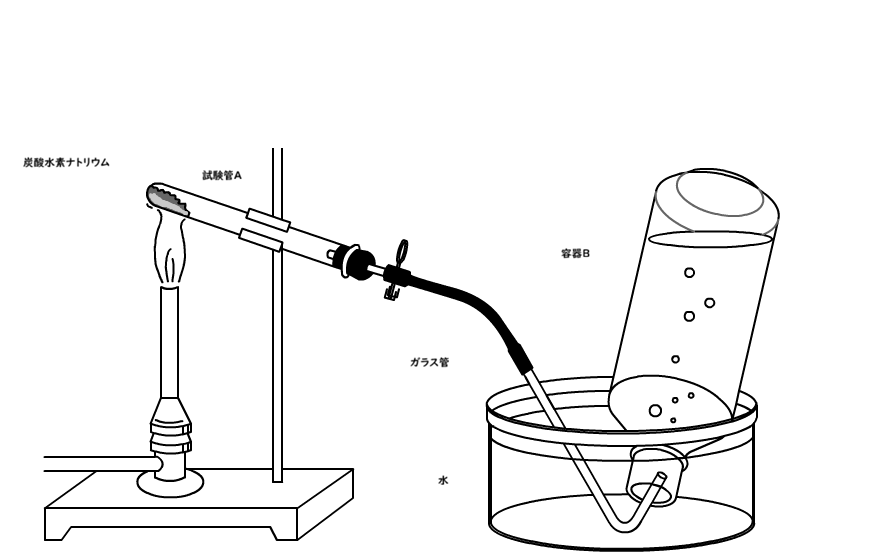

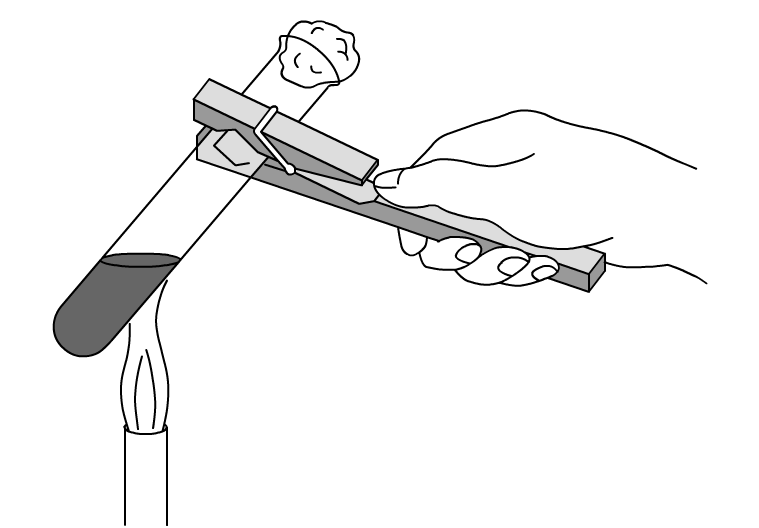

試験官に炭酸ナトリウムを入れて加熱するときは、試験官の口を試験官の底よりも低くする。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

試験官に炭酸ナトリウムを入れて加熱するときは、試験官の口を試験官の底よりも低くする。

これは、生じた水が過熱部に触れて、試験官が割れるのを防ぐためである。

― 問題 ―

ミョウバンには焼きミョウバン(無水ミョウバン)と生ミョウバン(結晶ミョウバン)がある。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ミョウバンには焼きミョウバン(無水ミョウバン)と生ミョウバン(結晶ミョウバン)がある。

― 問題 ―

ミョウバンには焼きミョウバン(無水ミョウバン)と生ミョウバン(結晶ミョウバン)がある。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ミョウバンには焼きミョウバン(無水ミョウバン)と生ミョウバン(結晶ミョウバン)がある。

― 問題 ―

ミョウバンには焼きミョウバン(結晶ミョウバン)と生ミョウバン(無水ミョウバン)がある。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ミョウバンには焼きミョウバン(無水ミョウバン)と生ミョウバン(結晶ミョウバン)がある。

― 問題 ―

ミョウバンで水に溶かそうとすると白濁してなかなか溶けないのは焼きミョウバンである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ミョウバンで水に溶かそうとすると白濁してなかなか溶けないのは焼きミョウバンである。

― 問題 ―

ミョウバンで水に溶かそうとすると白濁してなかなか溶けないのは生ミョウバンである。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ミョウバンで水に溶かそうとすると白濁してなかなか溶けないのは焼きミョウバンである。

― 問題 ―

焼き(無水)ミョウバンを水に溶かして再結晶化させると生(結晶)ミョウバンになる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

焼き(無水)ミョウバンを水に溶かして再結晶化させると生(結晶)ミョウバンになる。

― 問題 ―

同じ温度で溶解度が高いミョウバンは生(結晶)ミョウバンである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

同じ温度で溶解度が高いミョウバンは生(結晶)ミョウバンである。

参考:

https://www2e.biglobe.ne.jp/shinzo/jikken/kessyo/kessyo.htmlミョウバン大結晶をつくる

☆自由研究でも有名な「ミョウバンの結晶づくり」を手軽に

2025/07/017

― 問題 ―

気体の状態の二酸化炭素は燃える。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

気体の状態の二酸化炭素は燃えない。

― 問題 ―

気体の状態の窒素は燃える。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

気体の状態の窒素は燃えない。

― 問題 ―

気体の状態のアンモニアは燃える。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

気体の状態のアンモニアは燃えにくいが燃える。

― 問題 ―

気体の状態の水素は燃える。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

気体の状態の水素は燃える。

― 問題 ―

木炭を燃やすと、木炭に含まれる炭素と酸素が結びついて二酸化炭素が発生する。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

木炭を燃やすと、木炭に含まれる炭素と酸素が結びついて二酸化炭素が発生する。

― 問題 ―

食塩を燃やすと、二酸化炭素が発生する。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

食塩を燃やしても、炭素を含んでいないので二酸化炭素は発生しない。

― 問題 ―

水素を燃やすと、二酸化炭素が発生する。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

水素を燃やしても、炭素を含んでいないので二酸化炭素は発生しない。

― 問題 ―

硫黄を燃やすと、二酸化炭素が発生する。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

硫黄を燃やしても、炭素を含んでいないので二酸化炭素は発生しない。

― 問題 ―

同じ温度で溶解度が高いミョウバンは生(結晶)ミョウバンである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

同じ温度で溶解度が高いミョウバンは生(結晶)ミョウバンである。

参考:

https://www2e.biglobe.ne.jp/shinzo/jikken/kessyo/kessyo.htmlミョウバン大結晶をつくる

☆自由研究でも有名な「ミョウバンの結晶づくり」を手軽に

2025/07/017

― 問題 ―

同じ温度で溶解度が高いミョウバンは生(結晶)ミョウバンである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

同じ温度で溶解度が高いミョウバンは生(結晶)ミョウバンである。

参考:

https://www2e.biglobe.ne.jp/shinzo/jikken/kessyo/kessyo.htmlミョウバン大結晶をつくる

☆自由研究でも有名な「ミョウバンの結晶づくり」を手軽に

2025/07/017

― 問題 ―

ろうそくの炎は、芯に近い順に炎心、内炎、外炎の3つの部分に分けられる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ろうそくの炎は、芯に近い順に炎心、内炎、外炎の3つの部分に分けられる。

― 問題 ―

ろうそくの炎は、芯に近い順に内炎、炎心、外炎の3つの部分に分けられる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ろうそくの炎は、芯に近い順に炎心、内炎、外炎の3つの部分に分けられる。

― 問題 ―

ロウソクの炎の炎心、内炎、外炎のなかで一番温度が高いのは外炎である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ロウソクの炎の炎心、内炎、外炎のなかで、気体となったロウが酸素と結合して完全に燃えるので一番温度が高いのは外炎である。

― 問題 ―

ロウソクの炎の炎心、内炎、外炎で一番温度が高いのは炎心である。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

ロウソクの炎の炎心、内炎、外炎で一番温度が高いのは外炎である。

― 問題 ―

ロウソクの炎の炎心、内炎、外炎で最も明るいのは内炎である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ロウソクの炎の炎心、内炎、外炎で最も明るいのは内炎である。

― 問題 ―

ロウソクの炎心は、酸素とふれ合ってないので、ほとんど炎症しない。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ロウソクの炎心は、酸素とふれ合ってないので、ほとんど炎症しない。

― 問題 ―

ロウソクの炎心にガラス管の先を入れると、もう一方の先から白い煙が出る。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ロウソクの炎心にガラス管の先を入れると、ロウの気体が冷やされてできた液体や固体のロウが、もう一方の先から白い煙が出る。

― 問題 ―

ロウソクについた火は、熱でロウを液体する。この液体になったロウが芯を登っていき、さらに熱せられて気体になり燃える。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ロウソクについた火は、熱でロウを液体する。この液体になったロウが芯を登っていき、さらに熱せられて気体になり燃える。

― 問題 ―

ロウソクの炎心にガラス管の先を入れると、もう一方の先から白い煙が出る。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ロウソクの炎心にガラス管の先をいれると、もう一方から白い煙が出る。

これはロウソクの炎心は酸素と触れ合っていないのでほとんど燃焼できていない。

炎心では芯から蒸発したばかりのロウの気体があり、ロウソクの炎心にガラス管の先を入れると、ロウの気体が冷やされてできた液体や固体のロウが、もう一方の先から白い煙がとして出る。

― 問題 ―

火のついたロウソクを石灰水の入った集気びんに入れ蓋をする。中の火が消えたらロウソクを取り出し、また蓋をする。

そのまま瓶を軽く振ったら石灰水が白く濁った。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

二酸化炭素が増えているので白く濁る。

― 問題 ―

火のついていないロウソクを石灰水の入った集気びんに入れ蓋をする。しばらくしたらロウソクを取り出し、また蓋をする。

そのまま瓶を軽く振ったら石灰水が白く濁った。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

空気中の二酸化炭素だけでは少量ため変化しない。

― 問題 ―

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

空気中の二酸化炭素だけでは少量ため変化しない。

― 問題 ―

JAXA(宇宙航空研究開発機構)で2001年~2025年に打ち上げられていたロケットはHⅡ-Aロケットである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

JAXA(宇宙航空研究開発機構)で2001年~2025年に打ち上げられていたロケットはHⅡ-Aロケットである。

参考:

https://www.jaxa.jp/projects/rockets/h2a/f1/index_j.htmlJAXA

/

ロケット・搬送システム HⅡ-Aロケット

/

2025/07/20

参考:

https://www.rocket.jaxa.jp/rocket/h2a/f50_special/gallery/details/gallery_250629.htmlJAXA

/

50号機の打ち上げ

/

2025/07/20

― 問題 ―

月全体が地球の影に入る皆既月食という。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

月全体が地球の影に入る皆既月食という。

参考:

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/09-topics01.html国立天文台NAOJ

/

ほしぞら情報2025年9月皆既月食(2025年9月)

/

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台

/

2025/07/017

― 問題 ―

月全体が地球の影に入る皆既月食では、月が赤銅色に見える。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

月全体が地球の影に入る皆既月食では、月が赤銅色に見える。

参考:

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/09-topics01.html国立天文台NAOJ

/

ほしぞら情報2025年9月皆既月食(2025年9月)

/

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台

/

2025/07/017

― 問題 ―

月全体が地球の影に入る皆既月食では、月が青白色に見える。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

月全体が地球の影に入る皆既月食では、月が赤銅色に見える。

参考:

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/09-topics01.html国立天文台NAOJ

/

ほしぞら情報2025年9月皆既月食(2025年9月)

/

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台

/

2025/07/017

― 問題 ―

月全体が地球の影に入る皆既月食では、月が見えなくなる。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

月全体が地球の影に入る皆既月食では、月が赤銅色に見える。

参考:

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/09-topics01.html国立天文台NAOJ

/

ほしぞら情報2025年9月皆既月食(2025年9月)

/

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台

/

2025/07/017

― 問題 ―

皆既月食で月が赤く見えるのは、地球の大気を通過した太陽光の青色が月に届きにくいためである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

皆既月食 で月が赤銅色く見えるのは、地球の大気を通過した太陽光の青色が月に届きにくいためである。

参考:

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/09-topics01.html国立天文台NAOJ

/

ほしぞら情報2025年9月皆既月食(2025年9月)

/

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台

/

2025/07/017

― 問題 ―

皆既月食で月が赤く見えるのは、地球の大気を通過した太陽光の青色は月に届きにくいためである。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

皆既月食で月が赤銅色く見えるのは、地球の大気を通過した太陽光の赤色は月に届きにくいためである。

参考:

https://naojcamp.nao.ac.jp/phenomena/20111210/about/color.html国立天文台NAOJ

/

12月10日夜、皆既月食を観察しよう ―2011年12月10日夜、全国で好条件の皆既月食―

/

皆既月食中の月の色について

/

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台

/

2025/07/017

― 問題 ―

土星の環は15年周期で見え方が変化している。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

土星の環は15年周期で見え方が変化している。

参考:

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/09-topics03.html国立天文台NAOJ

/

ほしぞら情報2025年9月土星が見頃(2025年9月)

/

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台

/

2025/07/19

― 問題 ―

土星の環は土星の赤道面沿って広がっている。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

土星の環は土星の赤道面沿って広がっている。

参考:

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/09-topics03.html国立天文台NAOJ

/

ほしぞら情報2025年9月土星が見頃(2025年9月)

/

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台

/

2025/07/19

― 問題 ―

土星の環の見え方が15年周期で変化するのは、公転している土星の環が地球に対して傾いているため。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

土星の環の見え方が15年周期で変化するのは、公転している土星の環が地球に対して傾いているため。

参考:

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/09-topics03.html国立天文台NAOJ

/

ほしぞら情報2025年9月土星が見頃(2025年9月)

/

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台

/

2025/07/19

― 問題 ―

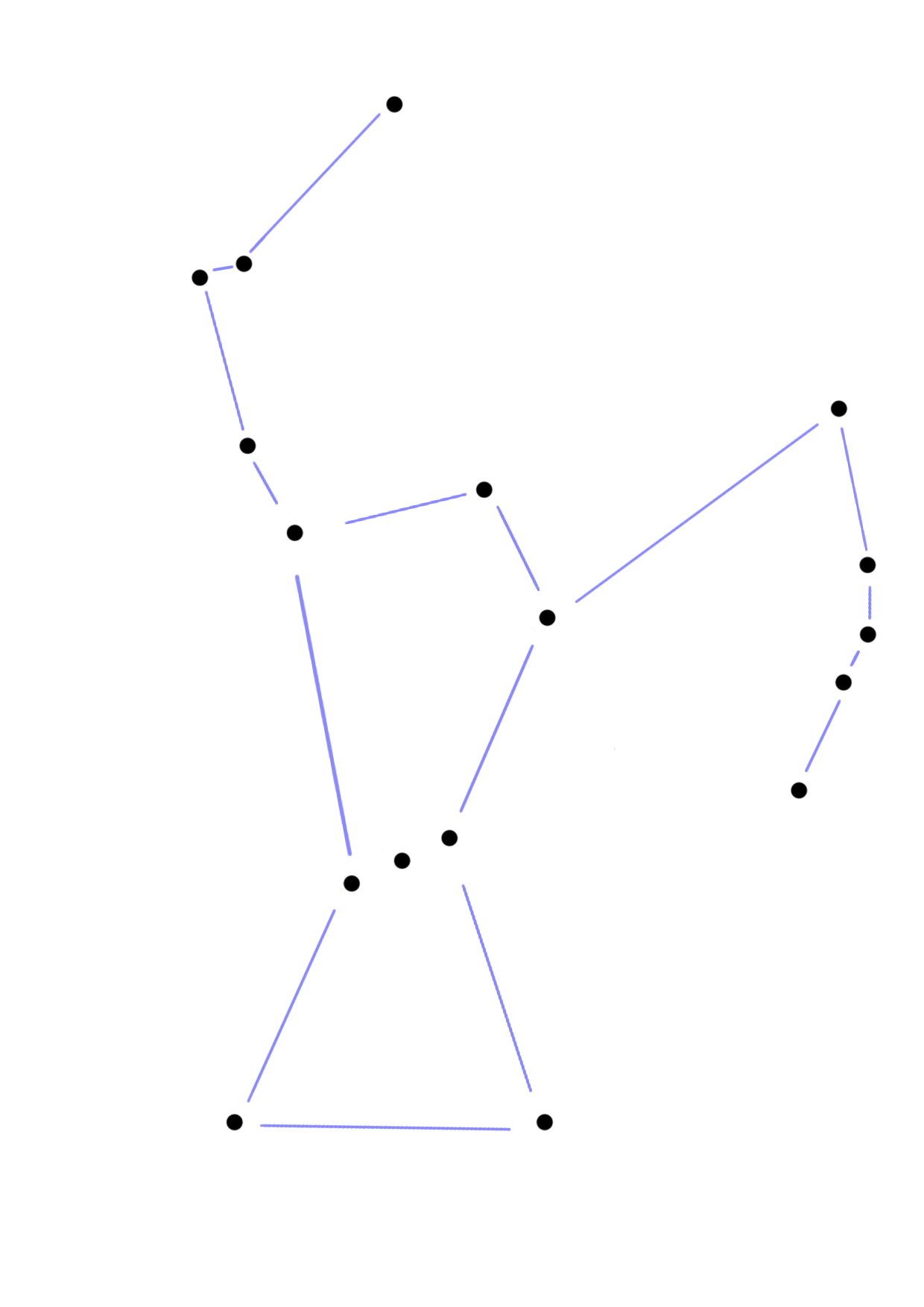

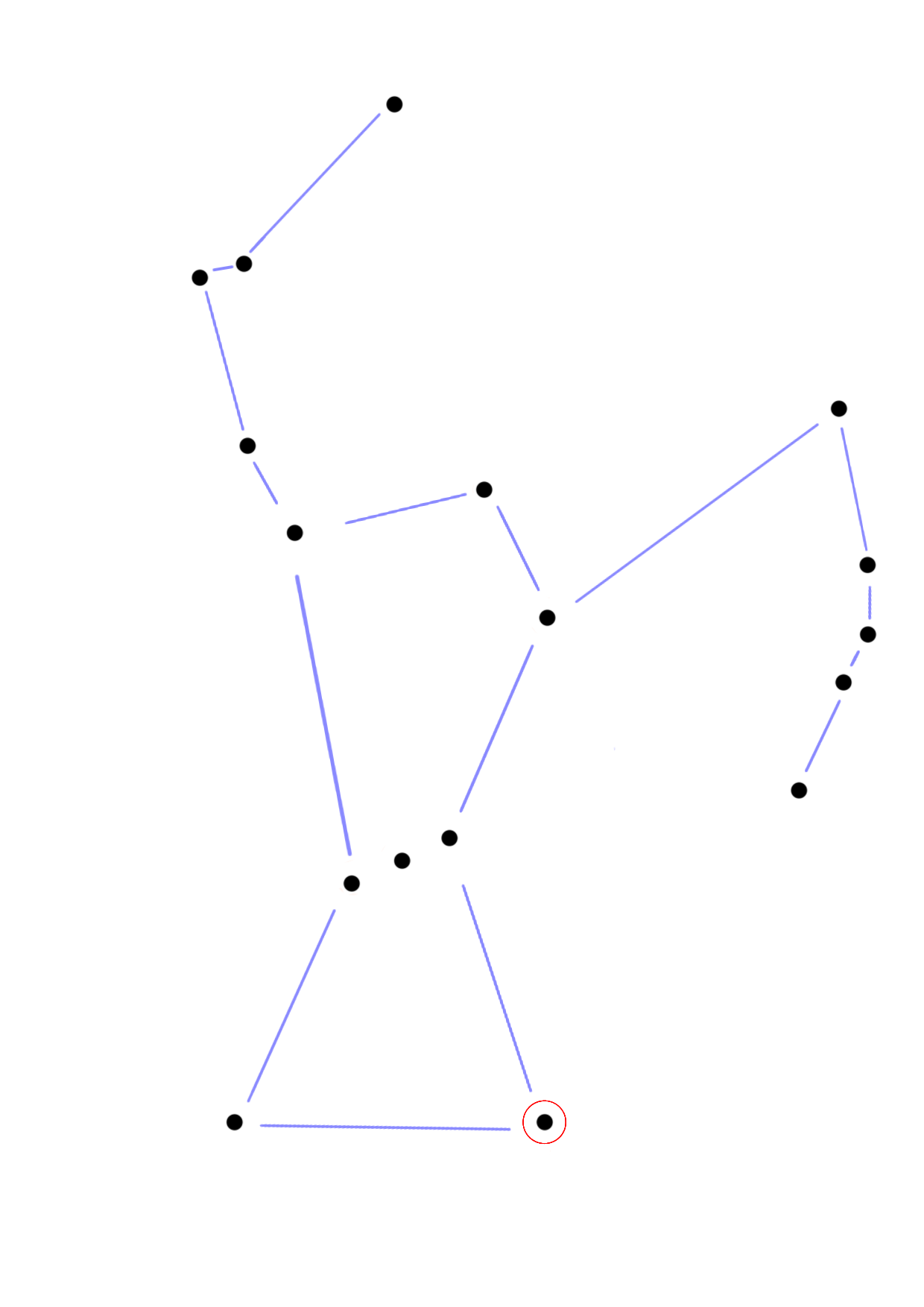

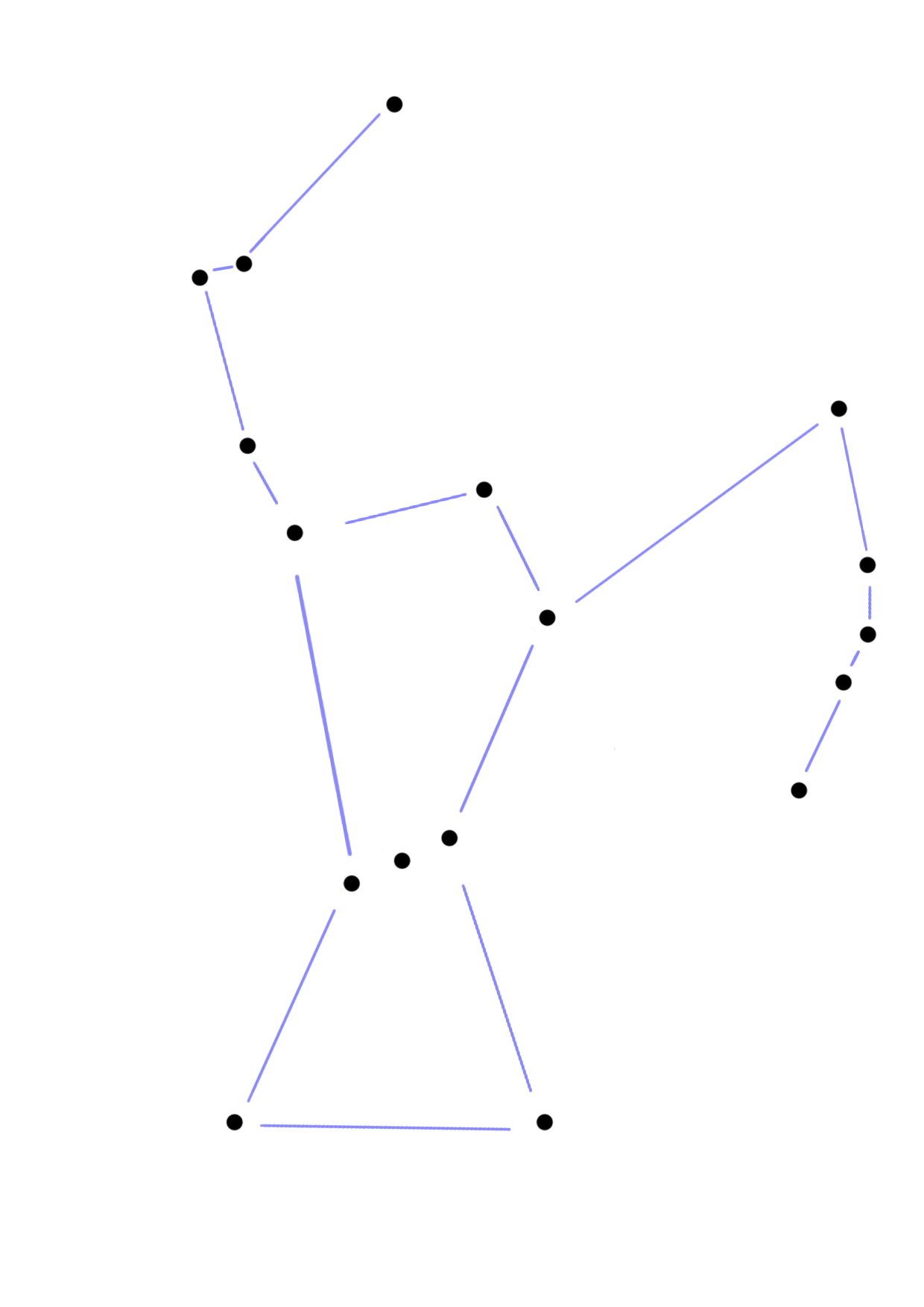

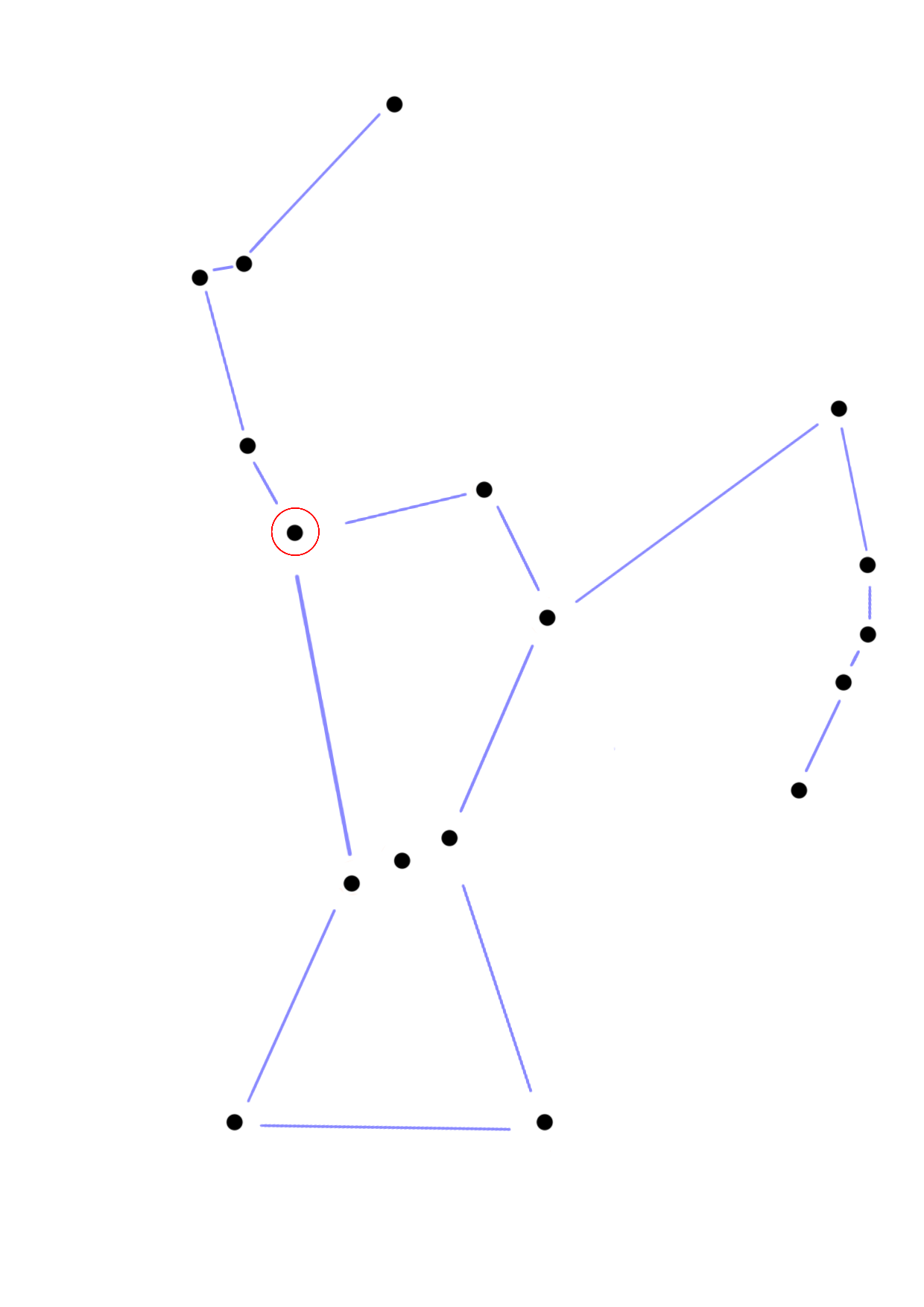

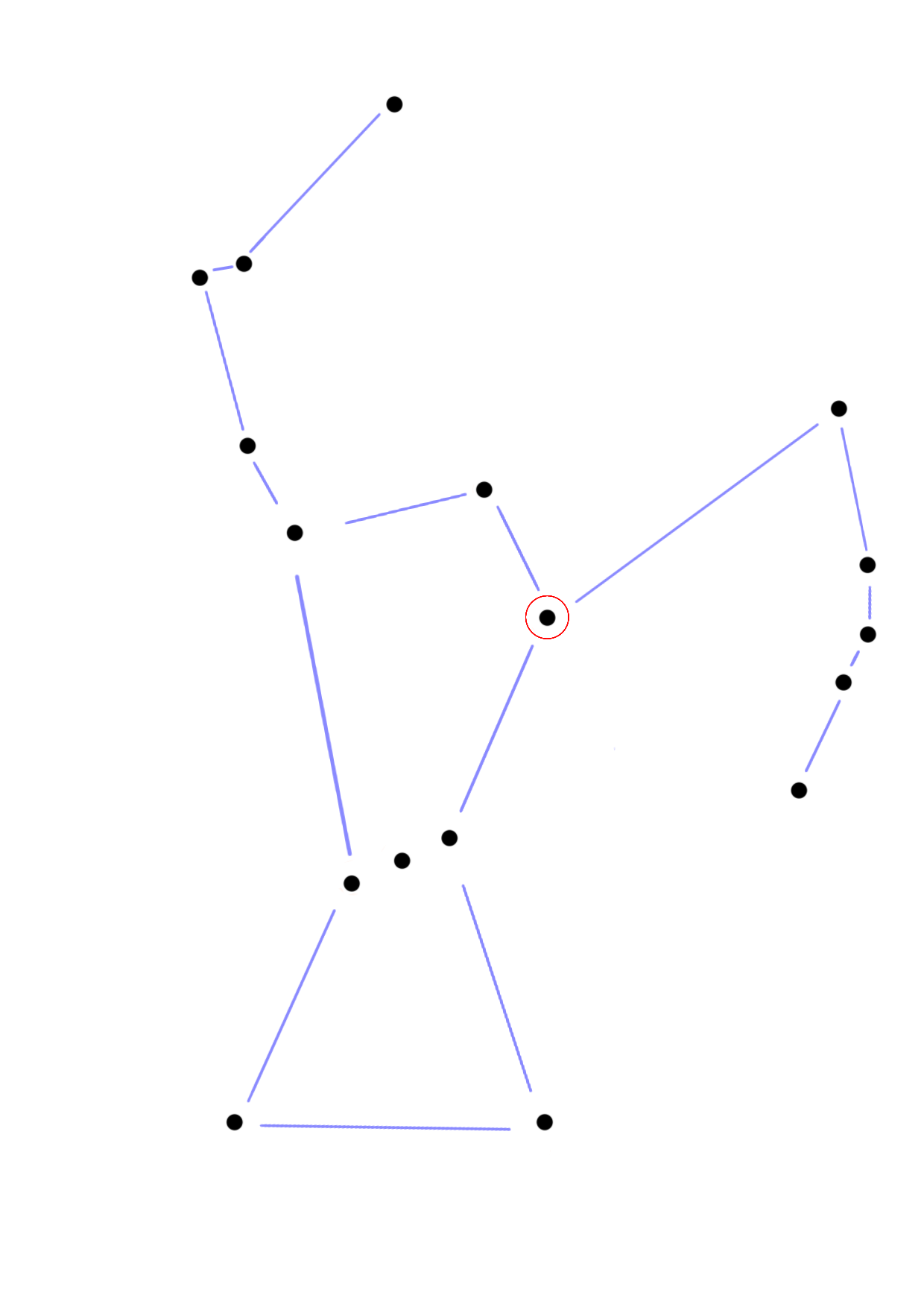

この星座はオリオン座である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

オリオン座

参考:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%BA%A7ウィキペディア フリー百科事典

/

オリオン座

/

2025/07/29

― 問題 ―

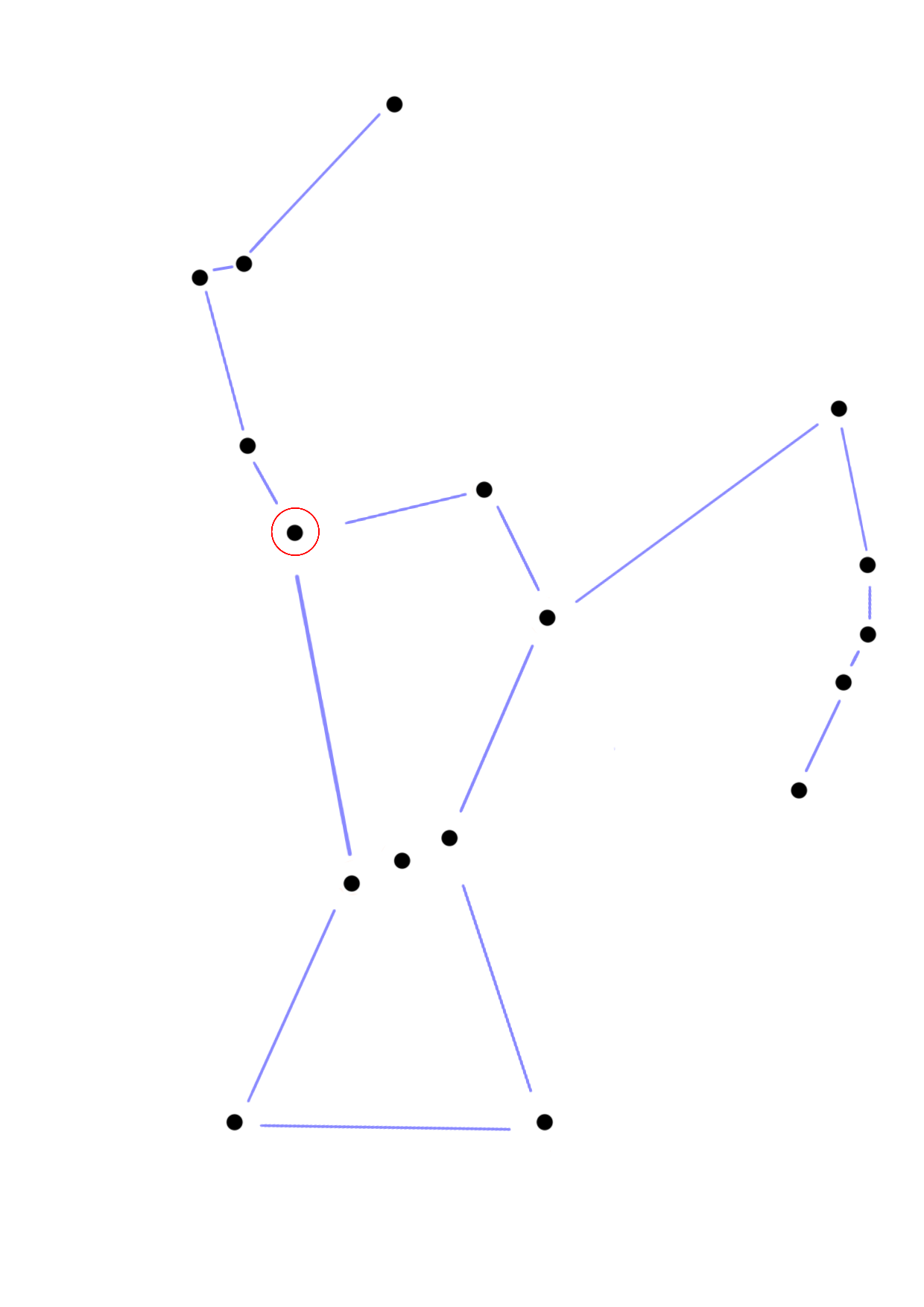

赤い丸で囲んだ星の名前はオリオン座のベテルギウスである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ベテルギウス

参考:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%BA%A7ウィキペディア フリー百科事典

/

オリオン座

/

2025/07/29

― 問題 ―

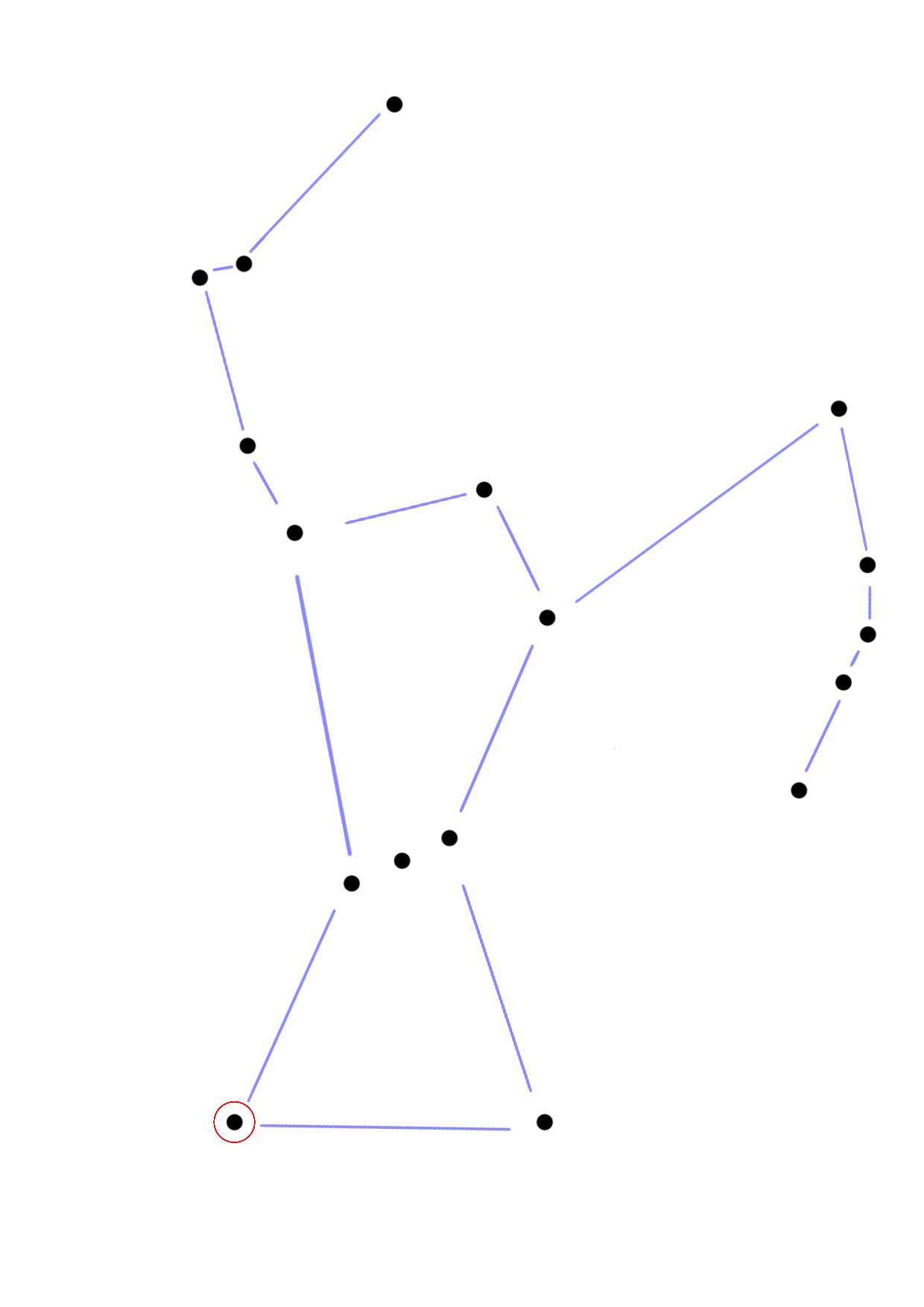

赤い丸で囲んだ星の名前はオリオン座のサイフである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

サイフ

参考:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%BA%A7ウィキペディア フリー百科事典

/

オリオン座

/

2025/07/29

― 問題 ―

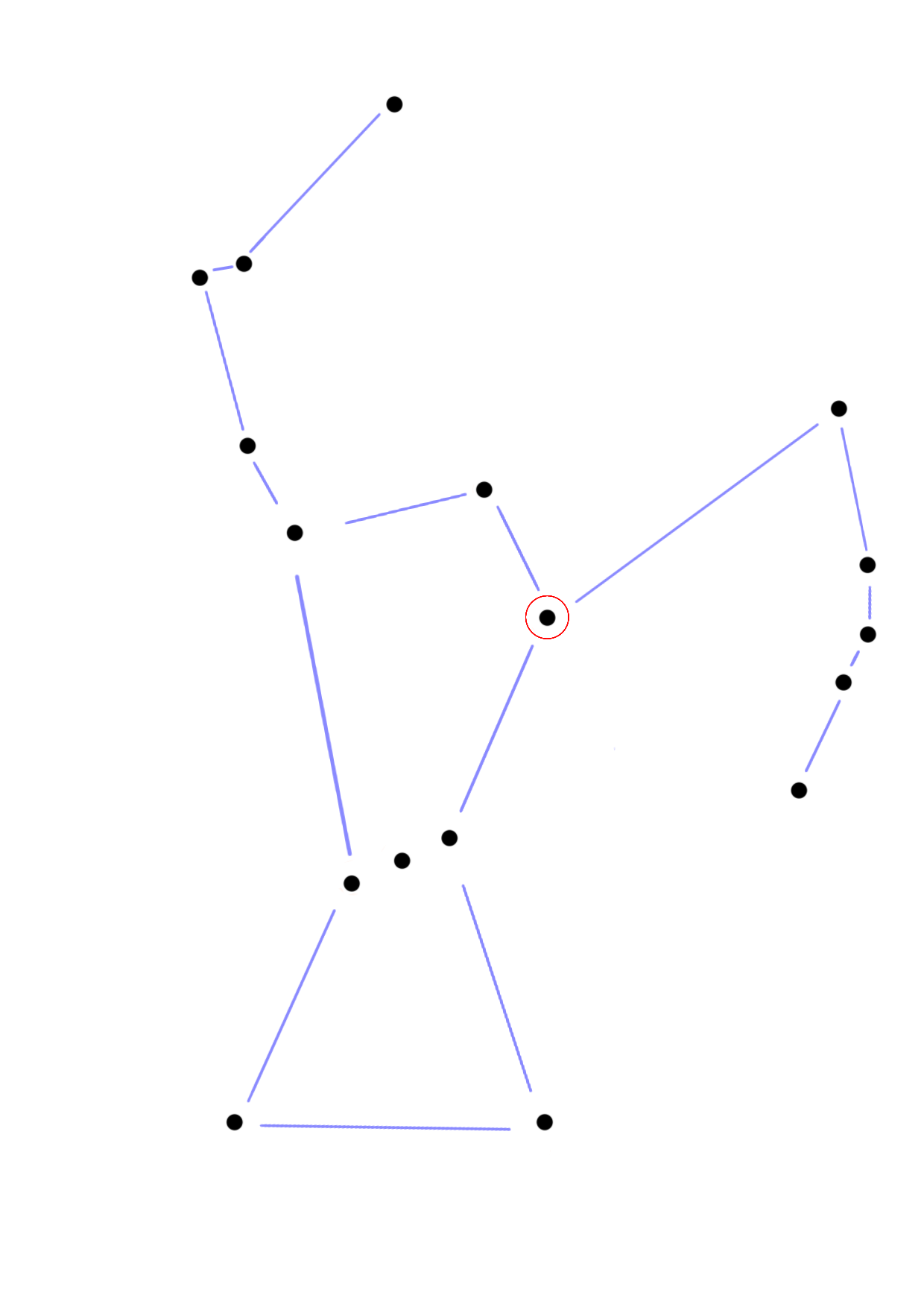

赤い丸で囲んだ星の名前はオリオン座のベラトリクスである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

ベラトリクス

参考:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%BA%A7ウィキペディア フリー百科事典

/

オリオン座

/

2025/07/29

― 問題 ―

赤い丸で囲んだ星の名前はオリオン座のリゲルである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

リゲル

参考:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%BA%A7ウィキペディア フリー百科事典

/

オリオン座

/

2025/07/29

― 問題 ―

赤く見える星と青く見える星は赤く見える星の方が温度が高い。

解答 ➤ ②.不正解 ✕

解説

青い星の方が温度が高い。

表面温度:【低い】青、白、黄色、オレンジ、赤【高い】

参考:

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/stars/stars02.html国立科学博物館

/

星によって色が違うのはどうしてですか?

/

2025/08/05

参考:

https://weathernews.jp/s/topics/201710/250125/weathernews

/

青い星は2万度超え!?星の表面温度と色の関係

/

2025/08/05

― 問題 ―

オリオン座で表面温度が一番高い星はリゲルである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

青い星のリゲルの表面温度が一番高い。

表面温度:【低い】青、白、黄色、オレンジ、赤【高い】

参考:

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/stars/stars02.html国立科学博物館

/

星によって色が違うのはどうしてですか?

/

2025/08/05

参考:

https://weathernews.jp/s/topics/201710/250125/weathernews

/

青い星は2万度超え!?星の表面温度と色の関係

/

2025/08/05

― 問題 ―

オリオン座で青く見える星はリゲルである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

青い星はリゲル

参考:

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/stars/stars02.html国立科学博物館

/

星によって色が違うのはどうしてですか?

/

2025/08/05

参考:

https://weathernews.jp/s/topics/201710/250125/weathernews

/

青い星は2万度超え!?星の表面温度と色の関係

/

2025/08/05

― 問題 ―

オリオン座で表面温度が一番低い星はベテルギウスである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

赤い星のベテルギウスの表面温度が一番高い。

表面温度:【低い】青、白、黄色、オレンジ、赤【高い】

参考:

https://weathernews.jp/s/topics/201710/250125/weathernews

/

青い星は2万度超え!?星の表面温度と色の関係

/

2025/08/05

― 問題 ―

オリオン座で赤く見える星はベテルギウスである。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

赤い星はベテルギウス

参考:

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/stars/stars02.html国立科学博物館

/

星によって色が違うのはどうしてですか?

/

2025/08/05

参考:

https://weathernews.jp/s/topics/201710/250125/weathernews

/

青い星は2万度超え!?星の表面温度と色の関係

/

2025/08/05

― 問題 ―

星座の通り道は真南を中心にして左右対称になる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

星座の通り道は真南を中心にして左右対称になる。

参考:

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/earth/earth04.html国立科学博物館

/

IV.太陽はなぜ東から出て西へ沈むのですか?

/

2025/08/05

― 問題 ―

星は東から西へ動いて見える。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

星は東から西へ動いて見える。

参考:

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/earth/earth04.html国立科学博物館

/

IV.太陽はなぜ東から出て西へ沈むのですか?

/

2025/08/05

― 問題 ―

より東側の地点の方が早い時刻に朝になる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

より東側の地点の方が早い時刻に朝になる。

参考:

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/earth/earth04.html国立科学博物館

/

IV.太陽はなぜ東から出て西へ沈むのですか?

/

2025/08/05

― 問題 ―

星は1時間に15度ずつ東から西へ動いて見える。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

星は1時間に15度ずつ東から西へ動いて見える。

参考:

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/earth/earth04.html国立科学博物館

/

IV.太陽はなぜ東から出て西へ沈むのですか?

/

2025/08/05

― 問題 ―

磁界のなかで電流が受ける力は、電磁力と呼ばれる。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

磁界のなかで電流が受ける力は、電磁力と呼ばれる。

― 問題 ―

交流とは大きさと向きが周期的に変化する電流である。

解答 ➤ ①.正解 〇

解説

交流とは大きさと向きが周期的に変化する電流である。

植物

食物連鎖の基礎部分、生産者

植物

| 葉 | 孔辺細胞に囲まれた気孔で蒸散や光合成と呼吸によるガス交換。

光合成や呼吸によって酸素や二酸化炭素が出入りし蒸散によって水が空気中に出ていく。 |

|---|---|

| 光合成 | 葉緑体で光のエネルギーを利用し、二酸化炭素と水から有機物を生成して酸素を放出する。 |

| 蒸散 | 植物内の水が水蒸気となって空気中に出ていく現象。 |

| 維管束 | 師管と導管が集まって束になった部分。 |

導管:根で吸い上げた水や栄養を葉に送る。

師管:葉で作られた養分を全体へ送る。

種子植物

花が咲いて種子で増える植物。

子房があるかないかで被子植物と裸子植物に分かれる。

被子植物

子房があり、中に胚珠がある。

双子葉類と単子葉類に分けられる。

単子葉類

葉脈:平行脈

根:ひげ根

維管束の配列:バラバラ

維管束の向き

葉:(導管(表側)、師管(裏側))

茎:(導管(内側)、師管(外側))

根:(導管()、師管())

例:とうもろこし、オオカナダモ、稲

双子葉類

子葉:2枚

根:主根と側根

葉脈:網状脈

維管束の配列:同心円状

維管束の向き

葉:(導管(表側)、師管(裏側))

茎:(導管(内側)、師管(外側))

根:(導管()、師管())

花:離弁花類と合弁花類に分けられる。

・アブラナ

・サクラ

・ナズナ

・バラ

・エンドウ

・ツバキ

単子葉類

子葉:1枚

根:ひげ根

葉脈:平行脈

・ユリ

・イネ

・ツユクサ

・アサガオ

離弁花類

被子植物の花の要素は外側から順に、がく、花びら、おしべ、めしべ。

-- 完全花 --

・がく

・花びら

・おしべ

・めしべ

上記をすべて含む

例:梅、桜、ナス

-- 不完全花 --

・がく

・花びら

・おしべ

・めしべ

上記のいずれかを欠く

例:キュウリ、ヘチマ

合弁花類

例:キク、タンポポ、ヒマワリ

複数の花びらがくっついて1つの花を形成している。

・バラ科(バラ、サクラ、リンゴ)

・ツツジ科(ツツジ、サツキ)

・モクレン科(モクレン、シャクナゲ)

・アブラナ科(アブラナ、キャベツ、ブロッコリー)

頭状花序

小さな花がたくさん集まって一つの花に見える。

・キク、ヒマワリ、タンポポ、ツツジ

離弁花類と合弁花類が種子を作るまで

受粉

花粉が柱頭につくこと。受粉したら成長して、胚珠は種子に子房は果実になる。

アカバナ科

被子植物

双子葉類

ー オオマツヨイグサ ー

アブラナ科

被子植物

双子葉類

離弁花類

子房の中には胚珠がある。

ー アブラナ ー

イネ科

・雌しべ:先端が2つに枝分かれしていて、それぞれの先端は細かい毛がついていて、花粉がつきやすく離れにくいので受粉しやすい。

例:とうもろこし

ウリ科

被子植物

双子葉類

離弁花類

雄花と雌花がある

ー カボチャ ー

ー ツルレイシ(ゴーヤー、ニガウリ)ー

キク科

被子植物

双子葉類

頭状花序

合弁花類

ー ダリア ー

植える時期(球根):春

花が咲く時期:

ー たんぽぽ ー

花は5枚の花びらがくっついて1つの花でになっている合弁花類

ー ひまわり ー

植える時期(種):春

花が咲く時期:夏

キジカクシ科

ー ヒヤシンス ー

被子植物

単子葉類

植える時期(球根):

花が咲く時期:春

ツリフネソウ科

両性花:雌しべと雄しべを合わ持つ

例:ホウセンカ

ツユクサ科

被子植物

単子葉類

ー ツユクサ ー

ユリ科

被子植物

単子葉類

例:ユリ、チューリップ

チューリップ

植え付け時期(球根):10~11月前後

裸子植物

胚珠がむき出しになっている。

子房がない。

・マツ

・イチョウ

・スギ

種子を作らない植物

シダ類、コケ類

シダ類とコケ類の分別

根、茎、葉の区別が有るか無いかで分けられる。

シダ類

花が咲かない。

根、茎、葉の区別が有る。

葉の裏に胞子が入ってる嚢胞がある。

コケ類

花が咲かない。

根、茎、葉の区別が無い。

維管束を持たない(非維管束植物)

オオカナダモを用いたBTB溶液の実験

※BTB溶液は酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になる。

酸性

中性

アルカリ性

●●●●●●●●●

青色のBTB溶液を入れた試験管を4本用意する。

試験管に息を吹き込み二酸化炭素濃度を上昇させ、BTB溶液が緑色になったところで息を吹き込むのをやめる。

仮に試験管に1~4と識別番号をつける。

1の試験管にはオオカナダモを入れてゴム栓をし、光の当たる場所に置く。

2の試験管には何も入れずにそのままゴム栓をし、光の当たる場所に置く。

3の試験管にはオオカナダモを入れてゴム栓をし、光の当たらない暗い場所に置く。

4の試験管には何も入れずにそのままゴム栓をし、光の当たらない暗い場所に置く。

各試験管のBTB溶液の色の変化を観察する。

1の試験管の変化

BTB溶液は青色になった。

2の試験管の変化

BTB溶液は変化しなかった。

3の試験管の変化

BTB溶液は黄色になった。

4の試験管の変化

BTB溶液は変化しなかった。

1の試験管のBTB溶液はなぜ青くなったのか

オオカナダモの光合成が優位になり酸素濃度が上昇し、二酸化炭素濃度が減少したから。

2の試験管はなぜ変化しなかったのか

光の影響でにpHを変化させることができなかったから。

3の試験管のBTB溶液はなぜ黄色くなったのか

オオカナダモの呼吸が優位になり酸素濃度が減少し、二酸化炭素濃度が上昇したから。

4の試験管はなぜ変化しなかったのか

なにもなかった。

微生物

食物連鎖での小さな分解者

真菌(カビ菌):アオカビ、など

細菌:乳酸菌、など

動物

脊椎動物と無脊椎動物

-- 脊椎動物 --

背骨がある動物のグループ

魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類

体の構造が複雑で、頭部と体幹をもち、神経系や循環系が発達している。

-- 無脊椎動物 --

背骨(脊柱)を持たない動物のグループ

節足動物(昆虫、クモ、甲殻類)

軟体動物(貝、イカ、タコ)

内臓が外套膜で包まれてる。

棘皮動物(ヒトデ、ナマコ、ウニ)

刺胞動物(クラゲ、イソギンチャク)

など

体の形態が多様

神経系、循環系、消化系などの構造が多様

脊椎動物の特徴

-- 哺乳類 --

呼吸:肺呼吸

生まれ方:胎生

体表:毛

-- 鳥類 --

呼吸:肺呼吸

生まれ方:卵生

体表:羽毛

-- 爬虫類 --

呼吸:肺呼吸

生まれ方:卵生(陸上)

体表:うろこ

-- 両生類 --

呼吸:子供(エラと皮膚)、親(肺と皮膚)

生まれ方:卵生(水中)

体表:湿った皮膚

-- 魚類 --

呼吸:エラ

生まれ方:卵生(水中)

体表:うろこ

無脊椎動物の特徴

節足動物

-- 昆虫類 --

バッタとか

触覚、頭部、胸部、腹部、足、気門

からだの表面は固い殻におおわれている。

体と足に節がある。

-- 甲殻類 --

からだの表面は固い殻におおわれている。

体と足に節がある。

-- クモ類 --

軟体動物

タコとかイカの頭足類

外套膜が内臓を包んでいる。

アサリとかの貝類

外套膜、足、エラ、貝柱(筋肉)、出水管、入水管

刺胞動物

クラゲ

棘皮動物

ヒトデ、ウニ、ナマコ

環形動物

ミミズとかヒル

草食動物と肉食動物

-- 草食動物 --

主な食性

植物(葉、茎、根、果実、種子など)

歯、口の適応

切断・すりつぶしに適した臼歯や前歯

消化器

植物繊維(セルロース)分解のための長い消化管や発酵室(反芻する胃、発達した盲腸・大腸)

目の配置

左右側方(側方眼)に目が配置されることが多く、視野が広くなるので捕食者の接近を早く察知できる。

物が立体的に見えにくい。

-- 肉食動物 --

主な食性

他の動物

歯、口の適応

咬断や切断に適した犬歯や切歯、肉を裂くための鋭い臼歯

消化器

タンパク質や脂肪の消化に適した短めの消化管

目の配置

前方(正面)に近い位置に目があり、両眼視差による立体視(距離感、深度知覚)が発達。

生物のからだ

-- 細胞 --

生命の最小単位。

1つの細胞からなる単細胞生物と多くの細胞からなる多細胞生物がいる。

エネルギー(消化と吸収)

食べたものは消化液に含まれる消化酵素や酸塩基により分解されたりして吸収されていく。

・でんぷん(多糖類) → マルトース(麦芽糖・二糖類) → ブドウ糖(単糖類)

・タンパク質 → → アミノ酸

・脂肪 → → 脂肪酸、モノグリセリド

消化分解され産生されたブドウ糖、アミノ酸は毛細血管、脂肪はモノグリセリド・遊離脂肪酸となり小腸壁から吸収される。

小腸壁には無数の小さな突起のひだがあり絨毛という。

このひだがあることで、表面積が増加し吸収しやすくなる。

小腸で吸収された栄養は肝臓で別の物質に変えられたり、蓄えられたりする。

小腸で吸収された栄養分は血液によって全身に運ばれる。

小腸から脳までの経路

小腸→肝臓→大動脈→心臓→肺動脈→肺→肺静脈→心臓→大動脈→脳

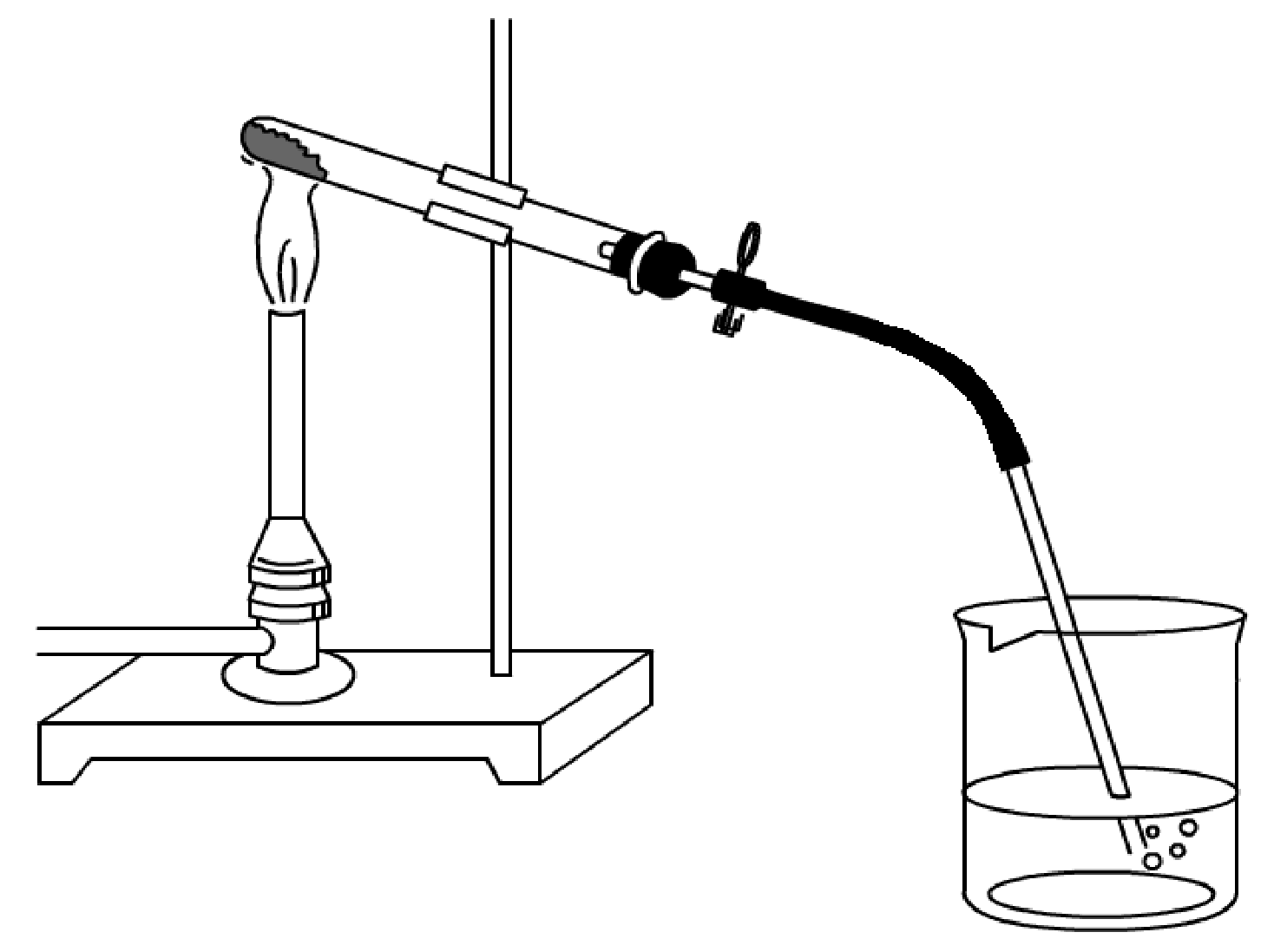

でんぷんの実験

右の図のように

試験管A、Cにはでんぷん溶液10cm3と唾液2cm3

試験管B、Dにはでんぷん10cm3と水2cm3

それぞれ40℃に保った。

しばらく放置

試験管A、Bにはヨウ素液

試験管C,Dにはベネジクト液と沸騰石を加えて加熱

試験管Aは変化なし

試験管Bは青紫色に変化

※唾液の働きででんぷんがなくなった。

試験管Cは赤褐色に変化

試験管Dは変化なし

唾液の働きで麦芽糖などができた。

血液循環

血液のながれる順番

※心臓(右)→ 肺 → 心臓(左) → 全身 → 初めに戻る(心臓(右))

-- 肺循環 --

心臓(右心室)から出た血液が肺を通り、再び心臓(左心室)に戻る血液の循環

心臓→肺→心臓

-- 体循環 --

体循環:心臓(左心室)から出た血液が全身をめぐり、再び心臓(右心房)に戻る血液の循環

心臓→全身→心臓

反応と反射

-- 反応 --

感覚受容器:刺激(光や痛みなど)が感覚神経受容体に到達。

↓

感覚神経:刺激の情報が感覚神経を通じて脊髄の中枢へと伝わる。

↓

中枢神経(脊髄):脊髄から脳で神経細胞の情報を受け取り、直ちに運動神経へ指令を送る。

↓

脳

↓

中枢神経

↓

運動神経:指令が筋肉に伝わり、素早く反応が起こる。

-- 反射 --

無意識に起こる反応のことで、通常の反応をスキップすることで早く反応できる。

例:熱している鍋の淵に腕が当たり、思わず手を引っ込めた。

感覚受容器:刺激(光や痛みなど)が感覚神経受容体に到達。

↓

感覚神経:刺激の情報が感覚神経を通じて脊髄の中枢へと伝わる。

↓

中枢神経(脊髄):脊髄内の神経細胞で情報を受け取り、脳を介さず直ちに運動神経へ指令を送る。

↓

運動神経:指令が筋肉に伝わり、素早く反応が起こる。

魚

魚の卵

ニシン:数の子

鮭:いくら

鮭

卵:いくら

トビウオ

とびっこ

ニシン

卵:数の子

ムツゴロウ

生息地:有明海の干潟、八代海の干潟

その他:2025年、レッドリストに登録(国際自然保護連合(IUCN))

昆虫

・昆虫の体は頭、胸、腹の3つで構成されている。

生物のつながり

生態系

生物とその周りの水や空気、他の動物などの環境を1つのまとまりとしてとらえたもの

食物連鎖

生物同士での食べる食べられるという関係のつながり

植物網

複数の生物での食物連鎖が網目のように複雑に絡み合っているもの

生産者

光合成によって無機物から有機物を作り出す生物

消費者

生産者が作った有機物を直接的にでも間接的にでも消費する生物

生物の数量のつり合い

基本的には捕食者側は捕食される側より数量が少ない。このバランスは崩れても時間をかけて元にもどり、一定に保てれる。

ー 食物連鎖のピラミッド修復例 ー

大型の肉食動物の増加すると小型の肉小動物が減少し捕食者の減った草食動物が増える。

しかし大型の肉食動物の増加によりの分配される食べ物が減少、大型の肉食は一定以上増えることができなくなり減少していく。

個体数の増加に成功した草食動物はその影響での植物の食糧の減少、大型の肉食動物減少や草食動物の増加により個体数を増やし始める小型の肉食動物により捕食され減少していく。

※土の中など見えない場所にも、生物の死骸を分解する微生物が消費者として生息していたりさらに食物連鎖ピラミッドを形成している。

物質の循環

光合成や呼吸、食物連鎖によってこの世界の酸素や炭素は循環している。

人間と環境

エネルギー資源の消費や生産

石油や石炭などの化石燃料、核燃料、太陽光や風力のようなエネルギーを任意のエネルギーに変換して利用している。

最終的な変換目標は電気エネルギーであることが多く、火力発電や水力発電、太陽光発電などで生産される。

例:火力発電、水力発電、原子力発電、太陽光発電、波力発電、風力発電など

化石燃料

石油、石炭、天然ガス

再生可能エネルギー

繰り返し利用できるエネルギー

例:風力、波力、太陽光、地熱など

再生可能エネルギーを利用した発電方法

太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマス発電、地熱発電など

コジェネレーションシステム

工場やビルなどで利用する電気を発電するときに排出される熱エネルギーを給湯や暖房に利用するシステム

放射線の種類

α線、β線、γ線、X線など

環境問題

地球温暖化

地球の平均気温が上昇する現象

※原因の1つに二酸化炭素濃度の上昇があると考えられている。

酸性雨

pH5.6以下の強い酸の雨、いろいろ溶ける。

赤潮

海洋汚染

外来生物

元は食用だったりペットだったり、人間の都合で本来の生息域以外に持ち込まれ定着した生物。原生生物か駆逐されるなど生態系のバランスを崩して破壊してしまうことがある。

環境改善への取り組み

持続可能な社会

将来生活に必要なエネルギーや物質を入手し続けることのできる社会

カーボンニュートラル

二酸化炭素の実質排出量を0にする取り組み。

取り組みによる影響

二酸化炭素の排出を減らしたことで従来の回収方法では二酸化炭素が手に入りにくくなって、ドライアイスが高騰するなんてこともある。

火山

火山

マグマ(地下で溶けた岩石)や火山ガス、噴出物(溶岩、火山灰)が地表へ出る場所、山のこと。

火山の噴火

マグマ(地下で溶けた岩石)や火山ガス、噴出物(溶岩、火山灰)が噴出口から地表や大気中に放出される現象。

・火山ガス

主に水蒸気

・溶岩

マグマが冷めて固まったもの

・火山灰

火山噴火時にマグマが空気中に吹きあげられるとき、マグマや岩石から細かい粒子に砕けて飛び散ったもの。直径2mm以下の粒

・火山礫

2mm以上の粒

・火山弾

64mm以上

・軽石

火山噴火の時にできる、穴の開いた軽い岩。

火山の形状からわかる特徴

横に広がりやすい火山

| 弱い | おだやか | 黒っぽい | マウナロア |

|---|---|---|---|

| ↑ | ↑ | ↑ | |

| | | | | | | |

| 溶岩のねばり | 噴火のタイプ | 火山噴出物の色 | 富士山 浅間山 桜島 |

| | | | | | | |

| ↓ | ↓ | ↓ | |

| 強い | 激しい | 白っぽい | 昭和新山 平成新山 |

横に広がりにくい火山

鉱物

| 無色鉱物 | ---- | ---| | 有色鉱物 | ---- | ---- | ---- | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 鉱物の名前 | 長石 | 石英 | 黒雲母 | 角閃石 | 輝石 | 橄欖石 | 磁鉄鉱 |

| 形 | 柱状・短冊状 | 不規則 | 板状・六角形 | 長い柱状・針状 | 短い柱状・短冊状 | 短い柱状・粒状の多面体 | 八面体 |

| 色 | 無色、白、薄桃色 | 無色、白、半透明 | 黒、褐色 | 暗褐色、濃緑、黒 | 暗緑、緑、褐色 | 黄緑、褐色 | 不透明黒 |

| 割れ方や特徴 | 決まった方向 | 不規則 | 決まった方向に薄くはがれる | 柱状になりやすい | 柱状になりやすい | 不規則 | 磁石に反応 |

火成岩

マグマが冷えて固まった岩石。

火成岩のつくり

・火山岩

比較的大きい。噴き出したマグマが地表や地表付近で急速に冷えて固まった岩石。

急速に冷えるため、結晶の成長が抑えられ、微細な粒子やガラス質の鏡面を持つことが多い。

斑晶の周りを、とても小さな石英が取り囲む斑状組織。

硬くて耐久性が高く、火山活動跡や地形形成に関与。

流紋岩、安山岩、玄武岩

・深成岩

地下深部でゆっくり冷えて、大きな結晶をもつ。

花崗岩、閃緑岩、斑糲岩

火成岩の比較

| 色 | 白っぽい | ← | - | → | 黒っぽい |

|---|---|---|---|---|---|

| 火山岩 | 流紋岩 | 安山岩 | 玄武岩 | ||

| 深成岩 | 花崗岩 | 閃緑岩 | 斑糲岩 |

火山の種類

成層火山

・三原山

楯状火山

溶岩ドーム

火山の影響

火山にはその脅威に備えたハザードマップや噴火警報がある。

火山の噴火:火砕流、溶岩流、火山ガス、噴石、火山灰

火山の利用:地熱発電、温泉など

地震

地震の仕組み

地震は、地球の表面を構成するプレートという巨大な岩の板(約100Kmの厚さ)が動くことによって起こる。

地球はいくつかのプレートから出来ており、これらのプレートはゆっくりと常に動いている。

プレートとプレートの境界には海溝と海嶺がある。

海溝は重いプレートが他のプレートに沈み込む場所。

海嶺はプレートがお互いに離れていき新しい地殻ができる。

内陸の地震

内陸には活断層と呼ばれる近くの亀裂があり、これらの断層がずれると地震が発生する。

地震は、プレートの境界や活断層で地殻内の歪や圧力が急に開放されるときに起こる。

このときに、地下にたまっていたエネルギーが一気に開放され、その振動が地面に伝わることで地震となる。

海溝の地震

海溝やトラフで海洋プレートの沈み込みで大陸プレートに歪が出来て、その歪が限界に達すると、プレートの破壊や反発が起きて地震になる。

海嶺と海溝

海嶺:海底にある大山脈

海溝:プレートが衝突して沈み込む場所に形成。海底に存在する深い溝状の地形。

活断層

過去に地震が起きたことがあって、今後も地震を発生させる可能性のある断層。

震源

最初に岩石が破壊された地下の場所(地震が始まった地下の場所)

震源で発生した震動。震動はP波、S波として観測される。

震央

震源の真上の地表の位置

地震の波

P波とS波は同時に発生して、全方位に伝わっていく。

地表の観測点を時刻ごとに曲線で結ぶと同心円になる。

P波とS波

P波はS波よりも速く伝わる。

P波

地震で最初に感じる小さな揺れを起こすの波

S波

初期微動の後の大きな揺れを起こす波

S波で起こる大きな揺れを主要動という。

初期微動と主要動

P波によって起こる。はじめの小さな揺れを初期微動という。

S波によって起こる。後から遅れてくる大きな揺れ。

初期微動継続時間

初期微動が始まってから主要動が始まるまでの時間

初期微動継続時が長いほど、震源までの距離は大きくなる。

震度とマグニチュード

震度:どれくらい揺れたか。

0 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7

マグニチュード:どれくらいのエネルギーを持った地震か。自身の規模。

地震の影響例

建物の倒壊

津波

断層

土砂崩れ

大地の隆起・沈降

液状化現象

地下の砂や泥などの土壌が液体のように変わる現象。建築物や道路の基礎が安定しなくなり、水没や倒壊の危険が高まる。地盤がしっかりと固まってない砂地などで起きやすい。

その他

地層

風化

自然環境で温度変化や水の働きで岩石や鉱物がもろくなって崩れる現象。

浸食

風や水、氷などの自然の働きで、土壌や岩石が削り取られること。

流水の働き

流水はその流れで地面を削り運搬し、その土砂を堆積させる。

地層

れき、砂、泥などが積み重なってできている。

断面が縞模様にみえることがある。

地層や岩石が見えている崖などを露頭。地層の重なりを表した図を柱状図という。

堆積層

流水で運ばれた土砂が、海岸側から、れき、砂、泥の順に堆積していくことで層になり地層となる。

堆積岩

地層の堆積物が押し固められてできた岩石。

粒の大きさで種類を分けることができる。

れき岩、砂岩、泥岩、凝灰岩、石灰岩、チャート

堆積岩の粒の大きさ

れき岩

粒の直径2mm以上

砂岩

2mm~0.06mm

泥岩

0.06mm以下

堆積する場所

れき岩(浅い海底)ー 砂岩 ー 泥岩(深い海底)

堆積岩の特徴

堆積岩は流水で流されているうちに、角が削られていき、丸みのある形になる。

化石

示相化石

地層が堆積したときの環境を推定できる化石。

示準化石

地層が堆積した時代を推定できる化石。

地質年代

示準化石を基にして分けられた時代の区分

(古)古生代 → 中生代 → 新生代(新)

時代別の化石

古生代

フズリナ

サンヨウチュウ

中生代

アンモナイト

恐竜

新生代

ビカリア

ナウマンゾウ

季節

朝

東側からより早く朝になるとしている。

春分

3月下旬

昼と夜の長さがほぼ同じになる。

夏至

6月の下旬

秋分

9月下旬

昼と夜の長さがほぼ同じになる。

冬至

12月下旬

夏至と冬至

日の出から日の入りまで5時間くらい差がある。

昼と夜の時間

ー なぜ昼と夜の時間の長さがかわるのか ー

地球は、公転面に垂直な直線に対して、地軸を23.4°傾けて太陽の周りを公転しているため。

この傾きによって明るい時間の長さが変わったり、南中高度が変わったり、季節が変わったりする。

気象

気象の観測

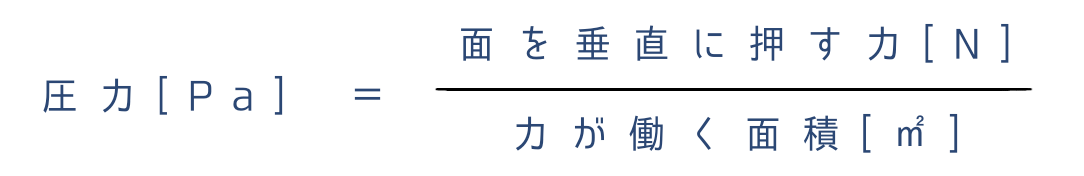

圧力

一定の面積あたりの面を垂直に押す力の大きさ。単位にはPa、N/㎡、N/c㎡ を使う。

気圧(大気圧)

大気の重さによって生じる圧力。

標高と気圧

標高が高くなるにつれて上にある空気が少なくなるので、気圧は小さく(低く)なる。

1気圧

海上面での気圧。1気圧=1013hPa

気象要素

雲量、風向、風力、気圧、気温、湿度など

天気

快晴:雲量0~1

晴れ:雲量2~8

くもり:雲量9~10

※雲量:空全体を10としたときの空を覆う雲の割合

露点

空気中の水蒸気が凝結し始める温度

湿度

飽和水蒸気量に対するその空気に含まれる水蒸気の割合

飽和水蒸気量

気温が高くなるほど大きくなる。

例:空気中の水蒸気量を一定とすると、気温が上がると湿度は下がる。気温が上がると湿度は上がる。

コップの周りの水滴

コップに周りの空気より冷たい水をいれると、周りを冷やし露点が低くなる。

このとき飽和水蒸気量よりも多くの水蒸気を含んでいると空気に含み切れなくなった水蒸気が水滴になりコップの表面につく。

寒冷前線

寒冷前線が通過すると、気温が下がる。

積乱雲

寒気が暖気の下に潜り込み、押し上げることで発生する縦に長い雲。

短い時間で強い雨を降らせる。

雷

光の方が音よりも空気中を伝わる速度がはやいので、雷は打ち上げ花火と同じで光が見えてから音が遅れて聞こえる。

このずれを利用して『 雷が落ちた地点までの距離=音の速さ(約340m/s) × 光ってからの時間 』で、だいたいどのくらいの距離の場所で雷が発生しているのか予想ができる。

※光速度 = 299792458m/s

台風

熱帯低気圧の最大風速が17.2m/s以上

天気図

宇宙

地球

土星

環の見え方の変化の周期:15年

なぜ変化していえるのか:公転している土星の環が地球に対して傾いて見えるため。

光星の表面温度

表面温度:【低い】青、白、黄色、オレンジ、赤【高い】

オリオン座

オリオン座を構成する星

・ベテルギウス

・ベラトリクス

・リゲル

・サイフ

・その他

星の表面温度

ベテルギウス:一番低温

ベテルギウス

オリオン座を構成する星

赤い星

ベラトリクス

オリオン座を構成する星

物体の運動

おもり

材質が一様で太さの違う棒の中央を糸で吊るす。

材質が一様なので比重に変化はないため単純に大きい方が重たいので、大きい方が下へ傾いていく。

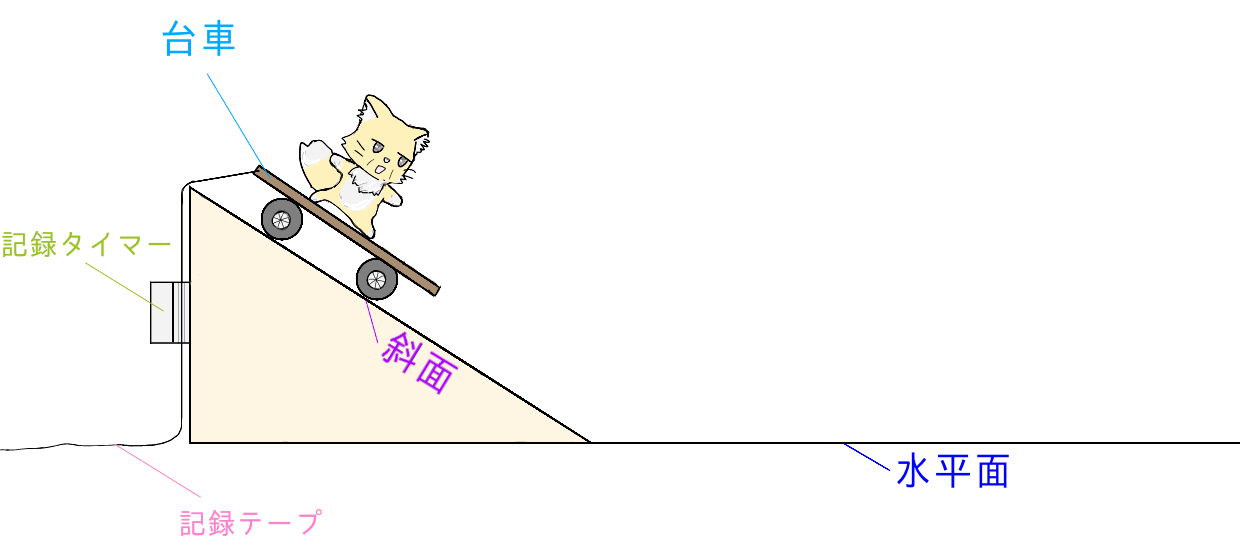

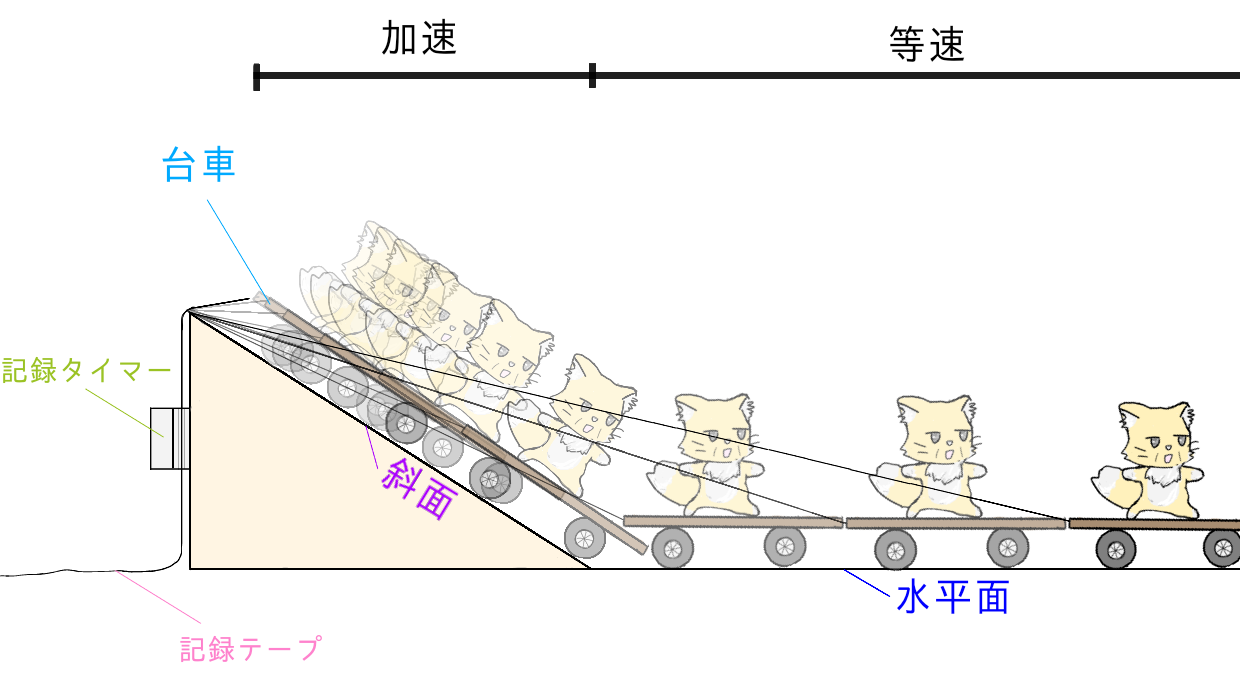

斜面・台車

前提条件

※摩擦や空気抵抗はないものとする。

※斜面と水平面は滑らかに繋がっている。

・このような斜面のある点からから静かにはなすと、台車は斜面を下り、水平面を真っすぐ進む。

・斜面上では台車の向き力が働き続ける。加速を続ける。

・水平面上では台車の運動の向きに力は働かないので一定速度になる。

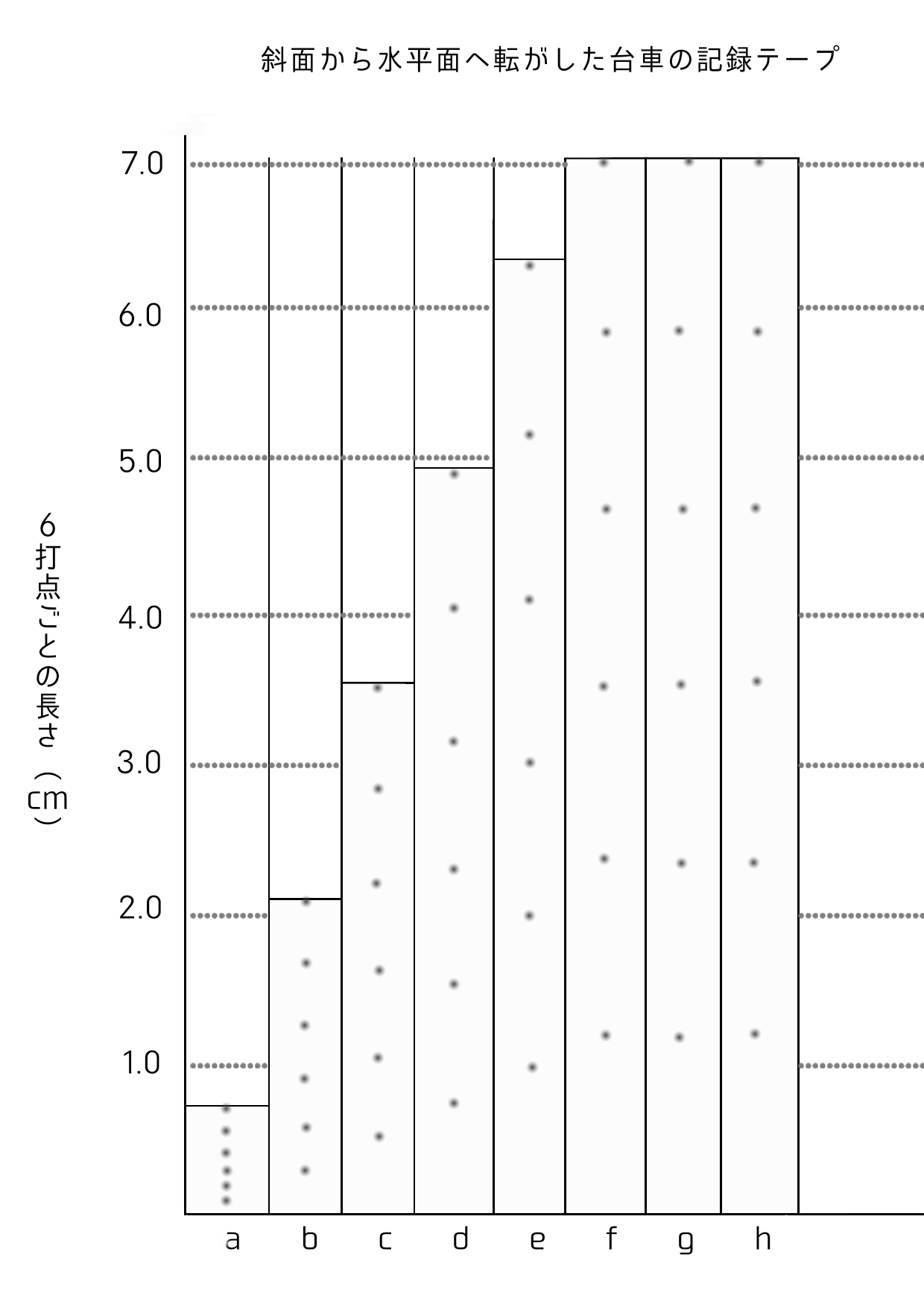

・この台車の運動を1秒間に60打点する記録タイマーでテープに記録。

・記録したテープを6打点ごとに台紙に貼り付ける。

・abcdは斜面を下っている。

・eでは斜面から水平面へ移行

・fghは水平面を移動している。

水平面での台車の速さは?

道のり(速度)= 速さ × 時間

なので

速さ(速度)= 道のり(距離) ÷ 時間

になる

1秒間に60打点の記録タイマーなので

点が60個で1秒なので、テープが10枚1秒になる。

水平面を移動しているf~のテープは1枚7cm

10枚では70cmになる。

これに当てはめると

水平面での台車の速度 = 70cm(移動距離) ÷ 1秒(移動時間)

水平面での台車の速度は7cm/s(1秒に70cm進む)

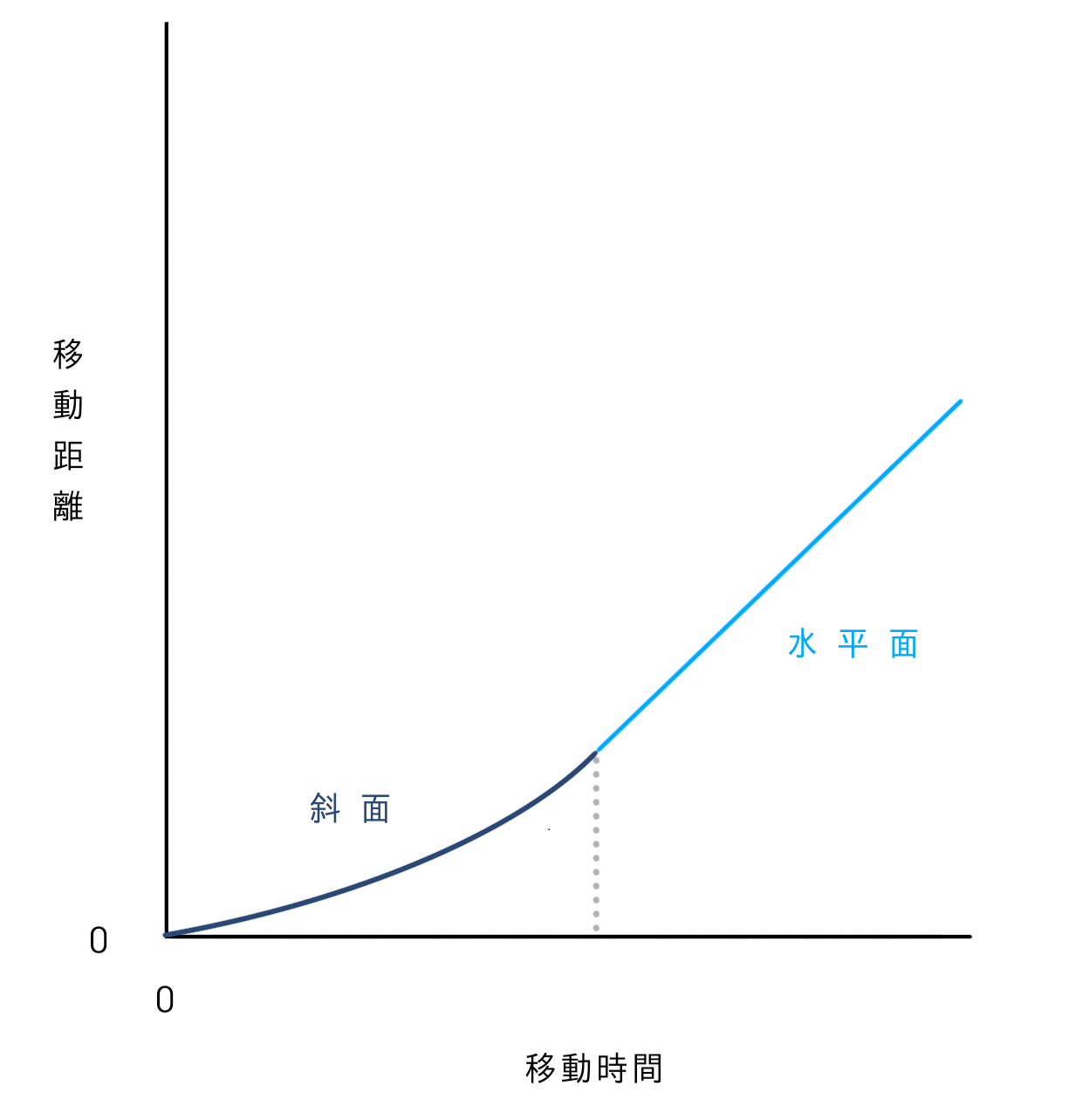

斜面での台車の速さは?

・斜面を下る台車は徐々に加速していくのでグラフの傾きは徐々に大きくなっていく。

・水平面を行く台車の速度は変化しないので直線になる。

・速さが一定であれば、距離と時間は比例する。

光

反射

・鏡に映る物体の像は、鏡に対して線対称の位置に見える。

aを入射角、bを反射角という。

全反射:光が水中やガラスの中から空気中へ進むとき、入射角がある角度以上になるとすべての光が境界面で反射すること

利用例:光ファイバー

直進・屈折

空気や水、ガラスなど均一な物質の中を直進する。

光は空気から水へ進むとき、【入射角 > 屈折角】である。

凸レンズ

虚像:焦点の内側に物体を置いたときにみえる像

電気

直列回路

電流(A):各電熱線どこでも同じ電流(A)

電圧(V):各電熱線に流れる電圧(V)の合計

並列回路

電流(A):各電熱線に流れる電流(A)の合計

電圧(V):各電熱線どこでも同じ電圧(V)

交流

大きさと向きが周期的に変化する電流

磁界

磁界の中で電流を流すと、電流は力をうける。

磁界の中で電流が受ける力は電磁力と呼ばれる。

フレミング左手の法則で電流、磁界、力の向きが決まる。

この力の大きさは、電流の大きさ、磁界の強さ、電流が流れる導線の長さに比例し、電流と磁界がお互いに垂直な場合に最も大きくなる。

物質

金属と非金属

-- 金属 --

熱をよく通す。

磨くと光る。

電気をよく通す。

-- 非金属 --

上記以外

有機物と無機物

-- 有機物 --

炭素(C)を含み燃やすと二酸化炭素(CO2)を発生する。

-- 無機物 --

上記以外

密度

密度

物質 1cm^3 あたりの質量

密度(g/cm^3) = 物質の質量(g) / 物質の体積(cm^3)

水溶液

溶質(溶けてる物質)が溶媒(水)の間に均一に散らばっている。

溶解度

物質が一定の量(100g)の水に溶けている限度の質量。

飽和水溶液

物質が溶解度まで溶けている水溶液。

もうこれ以上溶けない。

再結晶

水に溶かした固体をもう一度固体にして取り出す。

溶解度の差を利用して取り出す。

計算

溶液の質量(g)=溶媒の質量(g)+溶質の質量(g)

質量%濃度=(溶質の質量(g)/溶媒の質量(g))×100

物質の状態変化

温度によって物質の体積(密度)が変化する。

質量は変化しない。

固体⇔液体⇔気体

融点

固体が溶けて液体に変化する温度。

沸点

液体が沸騰して気体に変化する温度。

純粋な物質と複数の物質が混ざった混合物

純粋な物質の融点や沸点は一定である。

混合物は一定の融点、沸点ではない。

蒸留

混合液を混ざっている物質それぞれの沸点の違いを利用し液体を沸騰させて、出てきた気体を冷やすことで再び液体に戻し、沸騰した液体とそうではない液体を分離し回収する方法。

気体の集め方

上方置換胞

水に溶けやすく、空気より軽い(密度が小さい)気体を集める。

※アンモニア

下方置換胞

水に溶けやすく、空気より重い(密度が大きい)気体を集める。

※二酸化炭素、塩素

水上置換胞

水より軽く水に溶けにくい気体を集める。

水素、酸素、二酸化炭素(水に少し溶けるができなくはない。)

試験紙/試験試薬

二酸化炭素

発生させる方法

石灰水+うすい塩酸

加熱:酸化銅+炭素

加熱:炭素+酸素

色

無色

におい

無臭

水溶性

やや溶ける

空気と比較した密度

大きい

特徴

酸性水溶液

石灰水が白く濁る。

水素

発生させる方法

亜鉛+薄い塩酸

色

無色

におい

無臭

水溶性

溶けにくい

空気と比較した密度

小さい

特徴

火を点けると音をたてて燃え、水ができる。

アンモニア

発生させる方法

塩化アンモニウム+水酸化カルシウムを加熱

色

無色

におい

刺激臭

水溶性

溶ける

空気と比較した密度

小さい

特徴

アルカリ性水溶液

人体に有毒

酸素

発生させる方法

二酸化マンガン+うすい過酸化水素水(オキシドール)

色

無色

におい

無臭

水溶性

溶けにくい

空気と比較した密度

大きい

特徴

物を燃やす

原子

分子

単体

化合物

分子を作らない物質

単体

- 銅(Cu)

- 銀(Ag)

- 炭素(C)

- 硫黄(S)

化合物

- 酸化銀

- 塩化ナトリウム

元素表

| 元素番号 | 元素記号 | 元素名 | 原子量 (g/mol) |

|---|---|---|---|

| 1 | H | 水素 | 1.01 |

| 2 | He | ヘリウム | 4.00 |

| 3 | Li | リチウム | 6.94 |

| 4 | Be | ベリリウム | 9.01 |

| 5 | B | ホウ素 | 10.81 |

| 6 | C | 炭素 | 12.01 |

| 7 | N | 窒素 | 14.01 |

| 8 | O | 酸素 | 16.00 |

| 9 | F | フッ素 | 19.00 |

| 10 | Ne | ネオン | 20.18 |

| 11 | Na | ナトリウム | 22.99 |

| 12 | Mg | マグネシウム | 24.31 |

| 13 | Al | アルミニウム | 26.98 |

| 14 | Si | ケイ素 | 28.09 |

| 15 | P | リン | 30.97 |

| 16 | S | 硫黄 | 32.07 |

| 17 | Cl | 塩素 | 35.45 |

| 18 | Ar | アルゴン | 39.95 |

| 19 | K | カリウム | 39.10 |

| 20 | Ca | カルシウム | 40.08 |

| 26 | Fe | 鉄 | 50.845 |

| 30 | Zu | 亜鉛 | 65.38 |

| 47 | Ag | 銀 | 107.8682 |

| 物質名 | 化学式 | モル質量 (g/mol) | 外観 |

|---|---|---|---|

| 水 | H2O | ||

| 塩化水素 | HCl | 36.46 | 無色気体 |

| 塩化銅 | CuCl2 | ||

| 塩化ナトリウム | NaCl | 58.44 | 無色立方晶 |

| 酸化銀 | Ag2O | 231.735g·mol−1 | 白色粉末 |

| 酸化マグネシウム | MgO | 40.304 | 白色粉末 |

| 硫酸 | H2SO4 | 98.08 | 無色油状液体 |

化学反応式の表

化学反応式では→の左側と右側で原子の種類と数が同じになる。

| 化学反応式 | |

|---|---|

| 水素 + 酸素 → 水 | 2H₂ + O₂ → 2H₂O |

| 炭素 + 酸素 → 二酸化炭素 | C + O₂ → CO₂ |

| 酸化銀 → 銀 + 酸素 | 2Ag2O → 4Ag + O2 |

| 炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム + 二酸化炭素 + 水 | 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O |

| Ca + 2H₂O → Ca(OH)₂ + H₂ | |

| 2Na + Cl₂ → 2NaCl | |

| Fe + 2H₂O → Fe₂O₃ + 3H₂ | |

| NH₃ + HCl → NH₄Cl |

反応割合

反応によって変化する物質の割合は常に一定である。

ー 例 ー

| 銅(4) | : | 酸素(1) | → | 酸化銅(5) |

| マグネシウム(3) | : | 酸素(2) | → | 酸化マグネシウム(5) |

分解

1種類の物質が2種類以上の別の物質に分かれる化学変化。

1種類の物質から複数の物質に分かれること。

- 分解例 -

酸化銀(熱分解)

2Ag → 4Ag + O2

分解の種類

水の電気分解

水:H2O | 水素:H | 酸素:O

2H2O → 2H2 + O2

陽極(+):酸素(O2)

陰極(-):水素(H)

分解比率

2(水素):1(酸素)

酸化

酸素と結びつく化学変化。

C(炭素)+O2(酸素)→CO2(二酸化炭素)

Fe(鉄)+S(硫黄)→FeS(硫化鉄)

2Cu(銅)+O2(酸素)⇄2CuO(酸化銅)

2Mg(マグネシウム)+O2(酸素)→2MgO(酸化マグネシウム)

2H2(水素)+O2(酸素)→2H2O(水)

※燃焼:物質が激しく光と熱を出しながら酸化される反応。激しく進む酸化。

還元

酸化物から酸素を奪う化学変化。

酸化も同時進行。

銅+水→酸化銅+水素

※銅(Cu)→酸化銅+水

※酸化銅→銅

※水素→水

※水→水素

発熱反応と吸熱反応

反応には熱を発生する反応と吸収する反応がある。

質量保存の法則

化学変化

化学変化に関係する物質の質量の比は常に一定である。

水

化学式:H2O

塩化ナトリウム(食塩)

NaとCl(塩素)の化合物

割合|Na(1):Cl(1)

塩化ナトリウムは分子をつくらない。イオン結合

マグネシウム

酸化銀

加熱時の化学反応式|2Ag → 4Ag + O2

塩化アンモニウムと水酸化バリウム

燃える物質

気体

アンモニア

燃やすと二酸化炭素を発生させる物質

炭素:C

炭酸水素ナトリウム熱分解

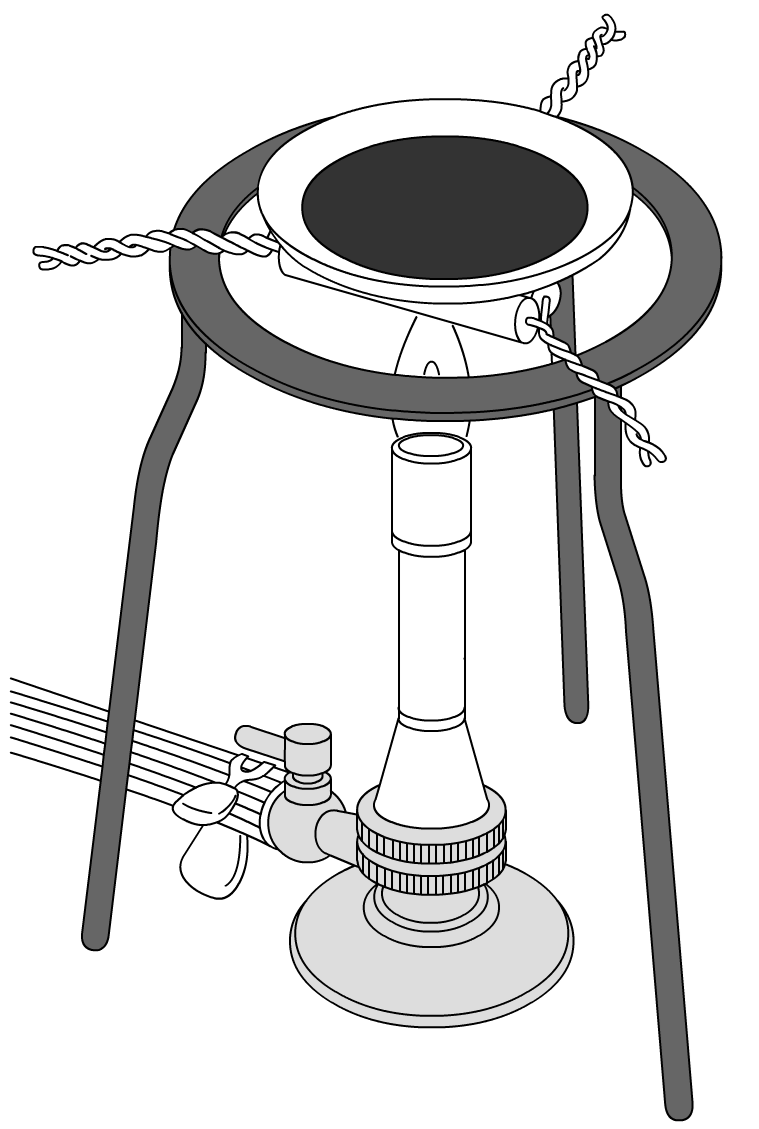

炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱。

発生した気体(二酸化炭素)を容器にあつめる

気体(二酸化炭素)の発生がとまったらガラス管を水から出して火を消す。

試験管の底には白色の固体(炭酸ナトリウム)が残っている。

炭酸水素ナトリウムを加熱するときは、試験管の口の方を少し下げて加熱しなければならない。

※発生した液体が過熱部分に流れて、試験管が急激に冷やされて割れるのを防ぐ目的がある。

火を消す前にガラス管を水から取り出しておく。

※水の逆流を防ぐ。

-Point-

・発生した気体は二酸化炭素

※石灰水が白く濁るなどで確認。

・試験管の口付近に集まった液体は水

※塩化コバルト紙で確認

・炭酸水素ナトリウム(2NaHCO3) → 炭酸ナトリウム(Na2CO3) + (二酸化炭素CO2) + 水(H2O

)炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの比較表

| 項目 | 炭酸水素ナトリウム (重曹) | 炭酸ナトリウム (ソーダ) |

|---|---|---|

| 化学式 | NaHCO₃ | Na₂CO₃ |

| 特徴 | 白色の固体、軽い、食用可能 | 白色の粉末、強アルカリ性 |

| pH | 弱塩基性 | 強塩基性 |

| 水への溶け方 | 少し溶ける | よく溶ける |

| フェノールフタレイン | うすい赤色 | 濃い赤色 |

| 反応 | 酸と反応して二酸化炭素を発生 | 酸と反応して塩と水を生成 |

炭酸水素ナトリウム

炭酸水素ナトリウムを試験官Aに入れて加熱。

熱分解がおきる。

発生した気体を容器Bに集める。

気体の発生がとまったところで、ガラス管を水から出して消火。

試験管Aの底部には白色の固体の炭酸ナトリウムが生成される。

炭酸ナトリウムの性質:炭酸水素ナトリウムより水に溶けやすく、水に溶かした水溶液は強い塩基性(アルカリ性)を示す。

試験管Aの口付近に液体が溜まる。この液体は塩化コバルト紙で水であると確認することができる。

容器Bには発生した二酸化炭素が溜まる。

熱分解

1種類の物質が2種類以上の別の物質に分かれる化学変化で加熱によって起こる。

鉄と硫黄

実験1:加熱

鉄粉と硫黄の粉末をよく混ぜ合わせて混合物を作る。

2本の試験管に半分ずつ入れて名前を試験管A、試験管Bとする。

試験管Aは混合物の上部を加熱して、反応が始まったところで加熱をやめる。

試験管Bはそのまま。

結果

試験管Aは加熱をやめた後も、発熱反応により周囲に熱を出すため、そのまましばらく激しく反応が続き、鉄と硫黄が過不足なく反応し黒色の物質ができた。

Fe + S → FeS

試験管Bはそのまま。

実験2:磁石

加熱後の試験管Aと試験管Bに磁石を近づける。

試験管Aは反応なし。(反応できなかった鉄が残っていると引きつけることがある)

試験管Bは引きつけられた。

結果

試験管Aには鉄が無くなっている。金属ではない。

試験管Bには鉄がある。金属である。金属光沢あり。

実験3:

加熱後の試験管Aと試験管Bの中の物質を少量取り出して、うすい塩酸を加える。

どちらの物質からも気体が発生した。

結果

加熱後の試験管Aの物質の反応

硫化鉄+うすい塩酸により硫化水素が発生した。

硫化水素からは腐った卵のにおいがした。

試験管Bの物質の反応

鉄+うすい塩酸により水素が発生した。

無臭

-鉄と硫黄の反応比-

鉄(4):硫黄(1)

-Point-

鉄と硫黄が結びつくとき、周囲に熱を出す反応がおこるので、反応が始まれば加熱をやめても、この熱が次々と反応を引き起こし、反応が最後まで続き、全体が硫化鉄にかわる。

酸化銅と炭素

実験1:加熱

試験管Aに酸化銅と炭素の粉末を混ぜて入れ加熱する。

気体が発生。ビーカーの石灰水が白く濁った。発生した気体は二酸化炭素。

気体の発生がとまったところで、ガラス管を石灰水から抜いて火を消し、ピンチコックでゴム管を閉じた。

※これは試験管Aに空気(酸素)が吸い込まれて還元された酸化銅(産生された銅)が、再び酸化銅に戻ることを防ぐ目的がある。

結果

酸化銅と炭素を加熱することで酸化還元反応がおきて銅と二酸化炭素が産生された。

2CuO + C → 2Cu + CO2

銅の加熱

ステンレス皿に銅の粉末を薄く広げて、質量が変化しなくなるまで十分に加熱する。

銅の粉末の量を変えて同様の操作を行う。

| 銅粉末の質量 (g) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |

|---|---|---|---|---|---|

| 加熱後の質量 (g) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |

銅の質量と結びつく酸素の質量比

銅0.4gのとき質量の増加は0.1gなので

0.4 : 0.1 = 4 : 1

赤色の銅(Cu)の粉末を加熱すると黒色の酸化銅(CuO)になる。

※10円玉がなっていく黒くなるイメージ

ろうそく

ロウソクの炎心にガラス管の先をいれると、もう一方から白い煙が出る。

これはロウソクの炎心は酸素と触れ合っていないのでほとんど燃焼できていない。

炎心では芯から蒸発したばかりのロウの気体があり、ロウソクの炎心にガラス管の先を入れると、ロウの気体が冷やされてできた液体や固体のロウが、もう一方の先から白い煙がとして出る。

ミョウバン

ミョウバンの種類

・焼きミョウバン(無水ミョウバン)

・生ミョウバン(結晶ミョウバン)

溶解液

一定の溶媒を用いて飽和溶解液を作るときは、溶解度が大きいものほど質量%濃度が大きくなる。

溶解液の質量=溶媒の質量+溶質の質量

酸化還元

銅に酸素が結びつくと酸化銅ができる。

銅(4):酸素(1)=酸化銅(5)